24 Nov Siembra de gramíneas para restaurar montes degradados por incendios: ventajas e innovación tecnológica en Galicia

Siembra de gramíneas para restaurar montes degradados por incendios: ventajas e innovación tecnológica en Galicia

Acelerar la recuperación de los ecosistemas y de sus servicios tras incendios extremos constituye un desafío ambiental y tecnológico. Estos incendios eliminan gran parte de la cubierta y biomasa vegetal, y alteran los horizontes superficiales del suelo, generando una capa de material carbonizado y cenizas rica en nutrientes fácilmente solubles. Su arrastre por el agua a capas profundas del suelo y pérdida por escorrentía –un proceso especialmente intenso en zonas de fuertes pendientes– provoca pérdidas de fertilidad y deteriora la calidad del agua en manantiales, captaciones para abastecimiento y cursos fluviales. Por ello, la protección del suelo postincendio es la actuación prioritaria de restauración ecológica. La siembra de especies herbáceas es una medida conocida pero poco aplicada en la restauración de montes degradados por el fuego. En este artículo ilustramos su eficacia y viabilidad, y fomentamos su aplicación mediante drones en grandes superficies de los montes de Galicia afectados por los incendios del verano de 2025.

Es mejor y más económico proteger pronto el suelo de un monte quemado que restaurarlo tras su erosión y degradación, que puede ser irreversible.

En la vegetación leñosa de muchas áreas afectadas por incendios, como los brezales maduros densos, es escasa la presencia de especies de plantas herbáceas, en particular de ciclo de vida anual. También es pobre el estrato herbáceo de muchos pinares, excepto donde abunda el helecho común.

Un fuego de alta severidad destruye la inmensa mayoría de las semillas presentes en la capa superficial del suelo. Por eso es muy oportuno introducir semillas de especies herbáceas adecuadas para promover la protección del suelo y la revegetación.

Paisaje de alta montaña de Chandrexa de Queixa (Ourense), degradado por el fuego en agosto de 2025. Aparecen laderas ennegrecidas por combustión de brezal y arbolado, y vegetación verde o chamuscada en vaguadas. Fuente: captura de video de GaliciaPRESS

Cubierta herbácea para montes quemados

Las gramíneas anuales, como por ejemplo los cereales de invierno, son especialmente valiosas para la restauración de montes quemados en Galicia, sobre todo en laderas con pendientes moderadas y pronunciadas. Sembrar estas plantas en otoño favorece una rápida regeneración de la cubierta vegetal, aprovechando la humedad disponible en el suelo.

¿En qué consisten sus ventajas? Aunque la siembra parece algo sencillo, es una tecnología que requiere seleccionar bien las semillas, su dosis y gestionar el proceso de ejecución de forma óptima. Además, conviene comprender bien sus fines y ventajas diferenciales.

El Cuadro 1 expresa de forma sintética la finalidad de las actuaciones para implantar una cubierta herbácea. Las gramíneas anuales germinan en un tiempo relativamente breve y, durante su rápido crecimiento, desarrollan tallos secundarios con hojas que amplían la superficie cubierta –un proceso conocido como ahijamiento–, lo que resulta en una implantación con importantes beneficios ecológicos.

El Cuadro 1 expresa de forma sintética la finalidad de las actuaciones para implantar una cubierta herbácea. Las gramíneas anuales germinan en un tiempo relativamente breve y, durante su rápido crecimiento, desarrollan tallos secundarios con hojas que amplían la superficie cubierta –un proceso conocido como ahijamiento–, lo que resulta en una implantación con importantes beneficios ecológicos.

Las gramíneas tienen la capacidad de ajustar su crecimiento en respuesta a la densidad de plantas. Cuando la densidad es baja, las plantas ahíjan para maximizar la cobertura del suelo y la captación de recursos. Por el contrario, si la densidad es alta, la competencia entre plantas puede reducir el ahijamiento.

Por un lado, el establecimiento de una cubierta vegetal protege el suelo quemado y desnudo frente al impacto directo de las lluvias intensas, evitando la erosión causada por la escorrentía superficial (arrastre de restos carbonizados, cenizas y componentes del suelo). Las plantas herbáceas generan una rugosidad biológica superficial que disminuye la velocidad del agua y su capacidad erosiva. Además, una cubierta herbácea contribuye a conservar la fertilidad del suelo, reteniendo sus partículas y elementos químicos nutrientes, que son esenciales para la revegetación y recuperación ecológica integral.

Al mismo tiempo, desarrollan un sistema radicular fasciculado, formado por numerosas raíces delgadas y poco profundas, cuyo entramado denso y continuo ancla firmemente estas plantas herbáceas al suelo. Esto favorece la estabilización superficial del terreno y aumenta su cohesión, ya que su eficaz sujeción reduce la vulnerabilidad a deslizamientos y a la erosión hídrica, dificultando el transporte de partículas y la formación de regueros por escorrentía superficial.

La implantación de vegetación herbácea también contribuye a esta bioestabilización al disminuir la escorrentía y mejorar la infiltración del agua. Esto se debe a que el entramado radicular crea canales que facilitan la penetración del agua en el suelo. A su vez, mejora la estructura del suelo, aumentando la porosidad y la formación de agregados, y por tanto la capacidad de retención de agua.

Los incendios provocan una pérdida considerable de materia orgánica y nutrientes esenciales, oxidando y volatilizando grandes cantidades de carbono, nitrógeno, azufre y parte del fósforo. Por ello, la función de retención de nutrientes por parte de la vegetación es fundamental para evitar el empobrecimiento generalizado del suelo, reduciendo el alto riesgo de lixiviación y exportación de nutrientes en áreas severamente afectadas por el fuego. Las raíces absorben nutrientes solubles derivados tanto de la combustión de la biomasa vegetal como de la materia orgánica del suelo, incluyendo macronutrientes críticos para el crecimiento y desarrollo de las plantas, como nitrógeno, potasio y fósforo, y también macronutrientes secundarios como calcio, magnesio y azufre.

De hecho, la capa de materia orgánica calcinada y cenizas que suele cubrir el suelo quemado, a veces con un espesor de varios centímetros, constituye una fuente de nutrientes fácilmente disponibles para las plantas, lo que hace innecesario aplicar fertilizantes químicos para promover la revegetación.

Por otra parte, el desarrollo de una cubierta herbácea acelera la sucesión ecológica, favorece la regeneración y recolonización de especies silvestres, y contribuye a la recuperación espontánea de la biodiversidad del ecosistema, tanto en composición como la diversidad de especies natural.

Rebrote de brezo rojo (‘uz moura’ o ‘corgo’, Erica australis subsp. aragonensis) tras un fuego severo

Esto se refleja en el rebrote de plantas herbáceas perennes, brezos y otras especies arbustivas leguminosas como ‘carqueixa’, ‘xesta’ y piornos, así como en la recuperación de árboles como madroño, ‘rebolo’ y ‘sanguiño’, por ejemplo. Esta dinámica es especialmente relevante en áreas de montaña vulnerables y, en particular, en espacios protegidos de la Red Natura 2000, que albergan hábitats y especies de interés para la conservación. Por ejemplo, miles de hectáreas de la Red Natura 2000 resultaron afectadas por incendios en agosto de 2025 en los municipios de Manzaneda y Chandrexa de Queixa (Ourense), donde conviene aplicar la tecnología de siembra con dron.

El establecimiento de una cubierta herbácea densa puede dificultar significativamente la regeneración natural de pinos por semilla tras los incendios, debido al sombreo y la competencia por recursos del suelo. En León se ha observado que, cuando la regeneración es abundante, la cobertura herbácea y arbustiva limita la densidad de plántulas de pino. Por ello, en actuaciones de restauración postincendio, la implantación de herbáceas resulta útil cuando se busca evitar la regeneración de un pinar inflamable.

Agua muy turbia corriendo desde un grifo de ducha de una bañera en Vilamartín de Valdeorras, cuyos montes ardieron en agosto de 2025. Tras quemarse la vegetación y la materia orgánica del suelo, la escorrentía arrastra partículas visibles y microscópicas de cenizas, y transporta también elementos disueltos, que tiñen y deterioran la calidad de agua de las captaciones y en la red de abastecimiento.

La contribución de la cubierta herbácea a la resiliencia del ecosistema es fundamental en Galicia para prevenir la formación de suelos esqueléticos y paisajes degradados de forma irreversible por incendios, especialmente si éstos se repiten.

Además, proporciona pasto verde disponible en pocos meses y, tras su maduración, grano y paja. Estos son alimentos aprovechables por herbívoros silvestres, siendo compatible con el uso tradicional ganadero extensivo, especialmente en ciertas zonas del Macizo Central de Ourense.

Finalmente, proteger las áreas degradadas por incendios es fundamental para preservar la calidad del agua, ya que ayuda a reducir la sedimentación y la contaminación difusa en la red hidrológica y en los embalses. Es clave también para almacenar el agua mediante la percolación del agua infiltrada y recarga de acuíferos superficiales, y para ralentizar el ciclo hidrológico, que contribuye a proteger los recursos hídricos locales. Esto resulta esencial tanto para usos como el abastecimiento de agua para las necesidades básicas de la población como para la conservación de los ecosistemas.

Área de montaña degradada por el fuego en agosto de 2025 en el Monte de Utilidad Pública Devesa de Prada en Cernado (Manzaneda, Ourense), situada a alrededor de 1.200 m snm. A primeros de noviembre, aparecen restos carbonizados de brezos y ‘carqueixas’, algunos arbustos rebrotando, y afloramientos de granito en un suelo muy vulnerable a la erosión por escorrentía

Tecnología de restauración

La tecnología para la restauración de ecosistemas degradados consiste en la aplicación de conocimientos técnicos y científicos para acelerar su recuperación integral. Abarca un conjunto de habilidades, métodos, procesos y herramientas destinados a generar bienes y servicios.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cuenta con un inventario de tecnologías orientadas a este fin. Este inventario recopila “información relacionada con todo tipo de tecnologías, técnicas, recomendaciones de gestión y aplicaciones prácticas que se llevan o se han llevado a cabo en la lucha contra la desertificación en España”, tal como se detalla en el material descargable que lo difunde.

Entre las tecnologías incluidas se encuentran innovaciones para combatir la erosión en espacios degradados, como la revegetación mediante actuaciones de emergencia. Dos ejemplos son la siembra de plantas herbáceas y la siembra o plantación de especies arbustivas y arbóreas en zonas quemadas, y el uso de cubiertas arbustivas para favorecer la reforestación. También se contemplan métodos como el acolchado (mulching), mantas orgánicas e hidrosiembra, cuya aplicación en grandes extensiones afectadas por incendios es limitada por razones técnicas y económicas.

La siembra de herbáceas con dron es una tecnología alternativa y muy competitiva. El precio por hectárea de protección con mulching puede ser más de 10 veces superior al de la siembra con dron. Debido a la mayor eficiencia y capacidad de trabajo de esta tecnología, estimamos que el rendimiento horario, definido como superficie protegida por unidad de tiempo empleado, es en el caso de la siembra con dron al menos 28 veces superior al rendimiento horario del mulching.

Este inventario del MITECO, como es lógico, “está abierto a nuevas incorporaciones pues tiene el objetivo de mantenerse en continua actualización”. En este contexto, desde la Universidad de Vigo y en colaboración con la empresa gallega BENIU SOLUCIONES, se ha solicitado incorporar una tecnología innovadora: la siembra aérea de plantas herbáceas mediante drones, especialmente relevante para la restauración ecológica de montes degradados por incendios extremos. El MITECO nos ha manifestado que tendrá en cuenta la utilización de drones para siembras en las actuaciones de restauración de montes quemados en la actualización del inventario. Este dosier descargable presenta y divulga este servicio pionero.

Siembra aérea con dron

Un dron o vehículo aéreo no tripulado (UAV, de Unmanned Aircraft Vehicle) es una pequeña aeronave no tripulada que, junto a una estación de control, un enlace de comunicación y otros equipos para operar constituyen un sistema de aeronave no tripulada conocido como UAS (de Unmanned Aircraft System), término de uso legal. Requiere un piloto remoto cualificado.

La siembra aérea es posible con un dron equipado con una tolva dosificadora o contenedor para semillas con un dispensador. La máxima capacidad de transporte (carga útil) de semillas por un dron hoy en el mercado español es 50 kg.

En su forma más simple dispersa las semillas desde el aire hacia el suelo de forma aleatoria (siembra a voleo) y controlada con GPS, mediante rutas de vuelo predefinidas, asegurando una distribución espacial homogénea sobre la superficie del terreno. Las semillas caen libremente hacia el suelo debido a la fuerza de gravedad, sin propulsión adicional. Al contrario que la siembra terrestre con máquinas sembradoras, no existe laboreo del suelo ni surcos ni se entierran. Las semillas quedan asentadas verticalmente o sobre la superficie del suelo, expuestas o ligeramente cubiertas por la propia materia superficial del suelo o por las cenizas húmedas que cubren un suelo quemado.

Es decir, la siembra aérea con dron es una nueva tecnología de distribución de semillas sin líneas o surcos de siembra, sin una distancia fija entre semillas, y sin necesidad de preparación previa del suelo (sin labrar ni abonar). Requiere, como la siembra terrestre, una calibración cuidadosa, consistente en regular la velocidad de liberación según el tamaño y peso de las semillas, para controlar la dosis de siembra (cantidad de semillas por unidad de superficie; ver Cuadro 2).

Los primeros prototipos y antecedentes experimentales, con una baja capacidad de carga de semillas, se remontan a alrededor de 10 años, con aplicaciones de siembra para fines de recuperación de suelos degradados, reforestación y cultivo agrícola. Desde 2020 la tecnología es madura y se aplica en agricultura de cereales, creación de cobertura en viñedo y frutales, restauración postincendio y siembra en zonas inaccesibles por tractor.

Hoy la siembra con dron revoluciona las prácticas agrícolas tradicionales. Entre sus aplicaciones destacan el ‘cultivo de cobertura’ consistente en una cobertura vegetal herbácea que se realiza para proteger y mejorar el suelo, no para su cosecha, en los períodos de barbecho o en cultivos leñosos. Una siembra efectiva con drones requiere una planificación y preparación meticulosas, y una ejecución de forma profesional, segura y adaptada a las condiciones atmosféricas para garantizar resultados óptimos.

La regulación de los vuelos profesionales de siembra con dron en Europa por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) en 2021 impulsa el uso de drones. AESA es la autoridad nacional en España –dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible– encargada de aplicar la normativa europea. Desde 2021 la siembra con dron se tramita formalmente como una operación UAS en la categoría específica, conforme a la normativa europea. Hace año y medio se publicó el Real Decreto 517/2024, que actualiza y regula la utilización civil de los UAS, incluyendo la operación que constituye la siembra aérea.

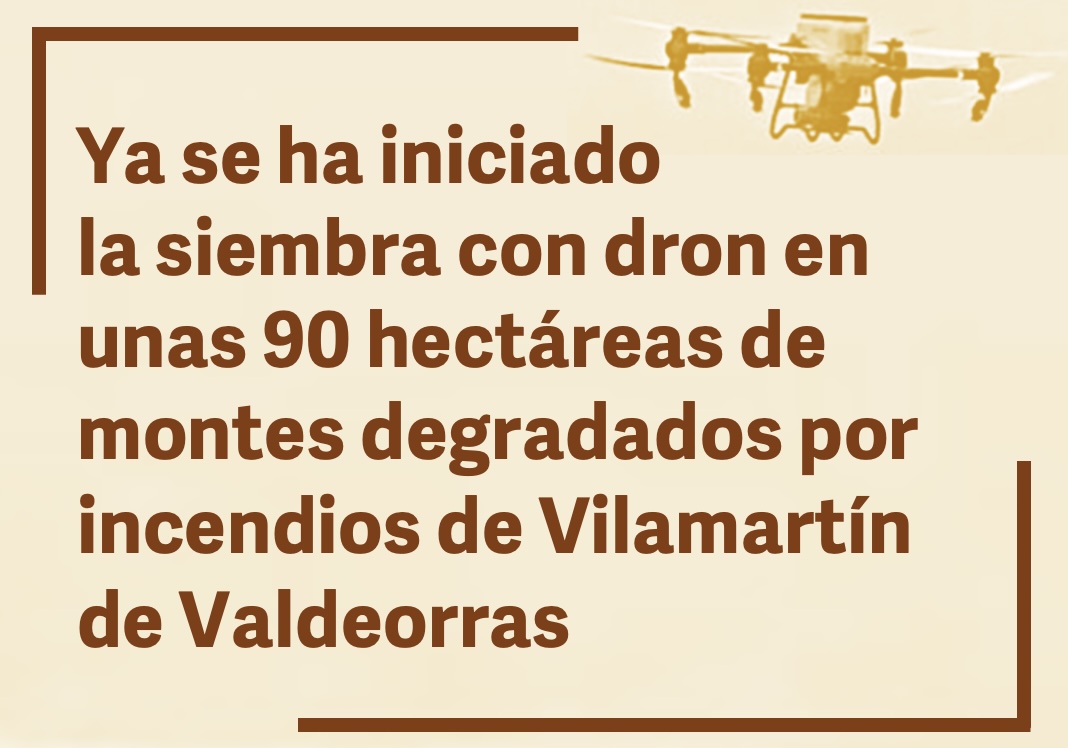

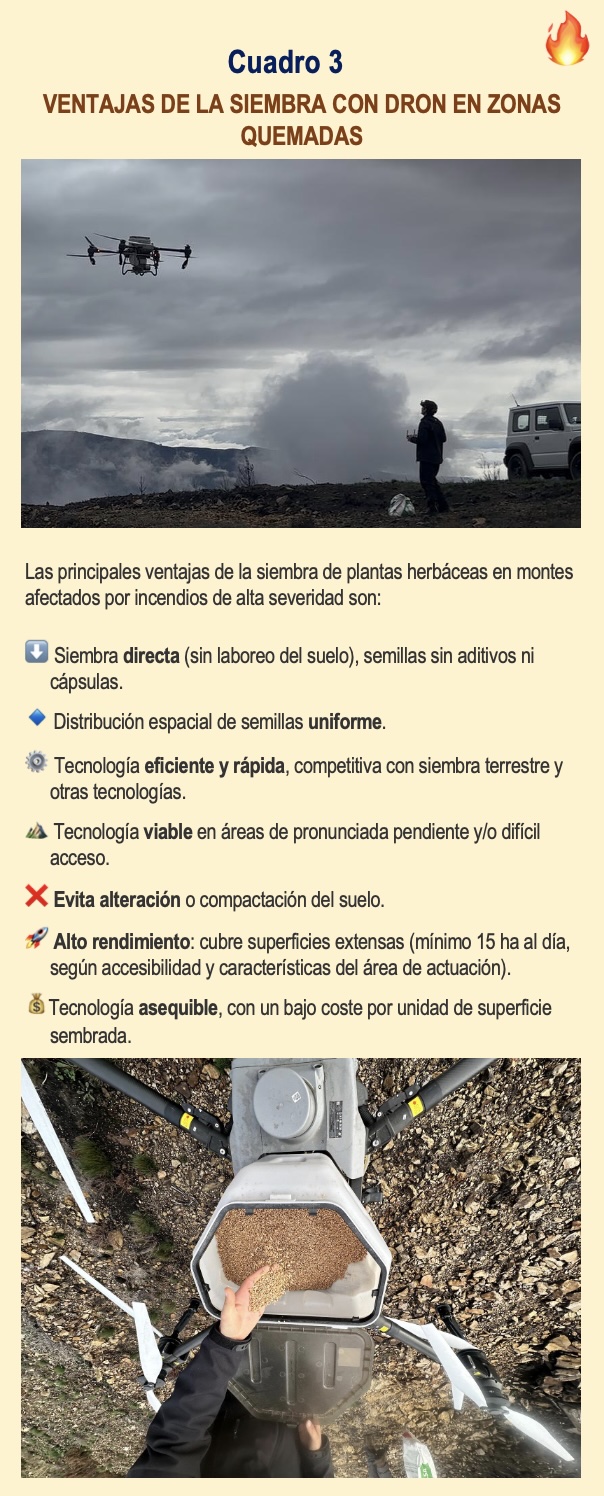

La siembra con dron para fines de restauración es una tecnología insuficientemente conocida y aún su uso no está generalizado, a pesar de sus ventajas para aplicaciones en zonas quemadas (Cuadro 3). Por ejemplo, las tarifas de la empresa pública TRAGSA, que ejecuta actuaciones de emergencia, no incluyen el coste de la prestación de este servicio de siembra con dron, aunque sí contiene los de hidrosiembra o mulching.

En unas 90 hectáreas de montes degradados por incendios en 2025 de Vilamartín de Valdeorras, uno de los municipios más afectados, ya se ha iniciado la siembra de cereal con dron por BENIU SOLUCIONES, S.L. La aplicación de esta tecnología de restauración ecológica se realiza en áreas singulares a instancias del Concello de esta localidad ourensana, sobre todo por el interés de proteger áreas de manantiales y captaciones de agua, y a petición de la Comunidad de Montes en Mano Común de Río Farelos y Porqueira.

Material vegetal para siembra y antecedentes en montes quemados

Es fundamental una adecuada selección de semillas, el material vegetal para siembra destinado a la implantación de una cobertura herbácea en montes severamente afectados por el fuego.

La siembra terrestre de especies de gramíneas perennes y otras plantas herbáceas a voleo en Galicia, manual o mecanizada, es un método agronómico tradicional y habitual para praderas de uso ganadero o pastizales en zonas de montaña.

En Galicia era tradicional el cultivo de cereales de invierno en las ‘searas’ de monte, previa roza o roza y quema, especialmente en los suelos más pobres. La finalidad principal del cultivo de estas gramíneas anuales era la producción de grano, y destacaba una especie rústica: el centeno. Después del cultivo, se regeneraba un matorral de forma natural. En los suelos más fértiles de las zonas agrícolas, se usaba el trigo blando de invierno.

El antecedente del cultivo de cereales en el monte, a veces en laderas con pendientes moderadamente altas, es una inspiración para la restauración de zonas degradadas por incendios. Demuestra la viabilidad del uso de gramíneas anuales y apoya el uso de estas especies en actuaciones con fines de protección del suelo y restauración, en particular por su adaptación al clima.

Siembra manual de centeno en una ladera quemada de la Serra de San Mamede (Vilar de Barrio, Ourense), promovida por la Comunidad de Montes en Mano Común de Rebordechao y el Concello (septiembre de 2025)

De hecho, la siembra manual de centeno en montes quemados de Ourense ya se ha utilizado en Galicia. En concreto, en montes de Vilar de Barrio y Cualedro en 2020, y también en la primera de estas localidades tras los incendios del verano de 2025.

Además de centeno y trigo de invierno, es posible el uso de avena y triticale. El triticale (xTritisecale) es un cereal híbrido interespecífico creado mediante el cruce entre el trigo (Triticum spp.) y el centeno (Secale cereale).

Los cereales de invierno presentan aptitudes idóneas para su rápida implantación en áreas quemadas y condiciones ambientales desfavorables. Para fines de protección y restauración es secundario el rendimiento agronómico en grano. Se siembran en otoño o inicio de invierno. Están adaptados a germinar con frío y aprovechan la humedad otoñal. Se desarrollan y cubren el suelo por ahijamiento, y resisten bien el frío invernal y las heladas. Muestran también una notable capacidad de enraizamiento, idónea para control de erosión, conservación de nutrientes y restauración ecológica (Cuadro 1).

Algunos como el centeno, destacan por su rusticidad. Está adaptado a suelos pobres, de baja calidad, pedregosos, y tolera la falta de humedad. Presenta una alta resistencia a plagas y enfermedades. Una planta de centeno desarrolla un sistema radicular fasciculado que puede profundizar más de 120 cm en un área de unos 30 cm de radio.

El triticale es una opción de cereal con la resistencia y vigor del centeno. Por su rápido desarrollo vegetativo, los agrónomos consideran que es un cereal de ciclo corto o medio (4-6 meses). Su crecimiento inicial es veloz y vigoroso, siendo capaz de usar el nitrógeno disponible en forma de amonio en los suelos quemados. Desarrolla mayor biomasa foliar y raíces más profundas que el trigo. Esto le permite cubrir el suelo y fijarlo con su entramado radicular antes, aprovechando mejor la luz, el agua y los nutrientes.

Es preciso indicar que los cereales de invierno no forman poblaciones silvestres en el medio natural. Por este motivo, entre otros, su siembra es totalmente compatible con las medidas de restauración de hábitats y los objetivos de conservación de espacios de Red Natura 2000. Deben evitarse las semillas tratadas con fungicidas.

En ciertos lugares puede ser recomendable la mezcla de semillas de cereales con otras especies herbáceas, en particular de leguminosas, como por ejemplo veza común y veza vellosa.

Granos de centeno a los 12 días desde la siembra en noviembre de 2025 sobre un suelo con grava de pizarra y cuarcita de un área quemada de montes de Vilamartín de Valdeorras (imagen superior). Se observa la germinación de los granos con una raíz que a veces presenta dos ramificaciones para anclar la planta al suelo y absorber agua y nutrientes, y un ‘tallo’ rojizo que envuelve la futura primera hoja. La imagen inferior muestra un ensayo de germinación de centeno en condiciones ambientales controladas y más favorables a los 11 días, ya con la primera hoja funcional

Calidad de la semilla, dosis de siembra y estabilidad en el terreno

Es muy importante además de seleccionar la especie de cereal, procurar una calidad de la semilla óptima. Se debe caracterizar por altos valores de pureza y poder germinativo, y estar libre de patógenos. La semilla a emplear debe tener, por tanto, una alta viabilidad y nascencia, es decir, un alto porcentaje de semillas que germinan y producen plántulas visibles sobre el terreno.

Las semillas de los cereales de invierno presentan un tamaño pequeño y características morfológicas diferentes. Tamaño y forma de la semilla son aspectos importantes, ya que influyen en la dosis de siembra y aplicación con dron (Cuadro 2). Estas características son relevantes porque pueden influir en la efectividad de la siembra, en su capacidad para germinar y establecerse con éxito.

Cuando las semillas esparcidas por un dron quedan depositadas sobre la superficie del suelo, su sujeción en pendientes elevadas puede ser un desafío debido a la gravedad y la inclinación del terreno, que favorecen el desplazamiento o arrastre de las semillas por la escorrentía o el viento.

Distribución de semillas de triticale sembradas con dron en un suelo quemado con gravas superfciales

La estabilidad de las semillas en pendientes pronunciadas depende del tamaño y forma de la semilla, variable según el tipo de cereal y las condiciones ambientales (Cuadro 2). Las semillas con formas irregulares o con estructuras que facilitan la adherencia al suelo tienen más facilidad para quedarse fijadas y resistir el desplazamiento. Por el contrario, las semillas redondeadas o lisas tienden a rodar o deslizarse más fácilmente en pendientes.

Las semillas más pesadas tienen mayor probabilidad de permanecer en el lugar donde se depositaron, ya que la fuerza de gravedad las fija mejor al suelo. En cambio, las semillas ligeras pueden ser arrastradas con mayor facilidad por el viento o el agua.

La rugosidad del suelo causada por restos carbonizados y la microtopografía en suelos quemados puede ayudar a retener las semillas en el suelo, reduciendo su movilidad. Crea múltiples puntos de fijación donde las semillas pueden alojarse y quedar retenidas, evitando que se deslicen o sean arrastradas fácilmente. Además, los restos carbonizados pueden actuar como una barrera física que reduce la pérdida de semillas por el agua de escorrentía.

Además, contribuyen a la rugosidad superficial los fragmentos o grava pizarrosa de hasta 20 mm, producidos por exfoliación de la roca madre, comunes en algunos montes de Valdeorras, por ejemplo.

La rugosidad microtopográfica del suelo se refiere a pequeñas variaciones en su superficie, como microdepresiones o regueros, pequeños rellanos o áreas de sedimentación, pequeños montículos o microelevaciones por pedregosidad o afloramientos rocosos superficiales. Estas irregularidades actúan como pequeñas trampas naturales para las semillas, donde pueden estar protegidas del desplazamiento. También algunos de estos enclaves dificultan o ayudan a retener la humedad localmente, creando condiciones más o menos favorables para el contacto semilla-suelo y, por tanto, la germinación y el establecimiento inicial de las plantas.

En conjunto, la rugosidad superficial del suelo funciona como un mecanismo natural que mejora la estabilidad y la retención de semillas en suelos quemados, especialmente en pendientes o áreas expuestas a erosión. Esto facilita la revegetación al aumentar las posibilidades de que las semillas permanezcan en el lugar en el que las depositó el dron y germinen con éxito.

Por otra parte, la dosis de siembra –y el material vegetal– a emplear depende de la finalidad que se persigue y de las características ambientales del área de actuación. En principio, no es necesario que sea tan alta como la requerida para un cultivo de cereal para grano.

Implantación exitosa de avena a los 20 días. Ensayo de siembra en un brezal degradado por un fuego severo en una ladera de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras)

Ensayos de implantación y viabilidad

A mediados de octubre, antes de las primeras lluvias otoñales, se realizaron ensayos piloto de siembra de cereal en montes de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras). El área de ensayo, situada en las proximidades del manantial de la traída de aguas de Valdegodos y Arcos, presenta una pendiente del 60-70%. Es un área de matorral de un monte afectado severamente por los incendios de agosto de 2025. Se contó para la siembra manual con la amable cooperación del voluntariado de ADEGA, que participaba en una actuación de mulching con paja.

En estos ensayos, diseñados por la Fundación Matrix en colaboración con la empresa BENIU SOLUCIONES, se plantearon tres fines principales, para disponer de datos empíricos de resultados de siembra de cereal en montes quemados de Galicia. La finalidad también es de tipo demostrativo: promover la tecnología de siembra con dron para restaurar zonas quemadas.

En primer lugar, estudiamos la viabilidad de la siembra directa manual en pendientes pronunciadas (dispersión de semillas a voleo sin laboreo), que simula una siembra con dron. En segundo lugar, exploramos la capacidad de implantación del cereal con o sin mulching de paja, como medida complementaria de protección de suelo, y el efecto del arrastre por la escorrentía, útil para valorar y solucionar dificultades prácticas. En tercer lugar, examinamos la implantación de dos variedades de avena y sus diferencias, en un área con alto riesgo de arrastre, con fines de validación técnica. En todos los casos estimamos la densidad de plantas o nascencia del cereal, con el objetivo de optimizar la tecnología de restauración y afinar las dosis de siembra en los casos de condiciones más desfavorables.

Acción de voluntariado de ADEGA para proteger montes quemados en Vilamartín de Valdeorras mediante mulching de paja. Fuente: ADEGA

Además de este ensayo, se ha realizado otro similar con centeno en la misma área, a principios de noviembre y con suelos húmedos, sin estudiar su combinación con mulching, cuyo seguimiento no se ha iniciado aún.

Se realizaron dos ensayos de siembra de avena. El primero sobre viabilidad de siembra a voleo manual y efecto del mulching, se realizó en dos sectores de una ladera con matorral que sufrió un fuego de alta severidad, en un área total de más de 2.000 m2 y pendiente del 60%. La siembra manual realizada por un grupo de cinco personas, sin entrenamiento ni especialización previa, fue cuidadosa y satisfactoria, logrando esparcir la semilla con una homogeneidad apreciable. Este tratamiento es viable en condiciones desfavorables de trabajo debido a la alta pendiente del terreno y a la presencia de obstáculos para el movimiento (partes leñosas de los arbustos quemados).

Además, considerando que tanto siembra como mulching son técnicas aplicadas manualmente, la siembra permitió cubrir, por unidad de tiempo, una superficie varias veces superior que la alcanzada con la aplicación de mulching.

Implantación de avena al mes desde la siembra y aplicación de mulching de paja en un brezal degradado por un fuego severo en una ladera de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras)

Se usó una dosis de siembra alta, de unos 130-170 kg/ha, para compensar posibles pérdidas. Mediante un seguimiento se estudiaron las diferencias de implantación mediante siembra directa a voleo entre suelo desnudo y suelo cubierto con mulching de paja (2,5 ton/ha), realizando observaciones preliminares y locales del efecto del arrastre de material vegetal (paja o semillas).

En un sector de la ladera con pocas pérdidas por semillas por arrastre de escorrentía, la implantación de avena con mulching a los 20 días desde la aplicación fue de casi 600 plantas/m2, cubriendo la paja en promedio un 90% de la superficie. En suelo desnudo, la implantación fue casi un 20% superior. Aunque la cobertura vegetal alcanzada es muy baja aún en ambos casos (menor del 5%), es ligeramente superior sin mulching. La altura promedio alcanzada en suelo desnudo es alrededor de 4 cm y 1,5 a 2 cm más con mulching. El mulching presenta efectos ambivalentes y, en determinadas condiciones, puede disminuir tanto la densidad como el vigor de las plántulas.

En otro sector de la ladera, en el que se registraron notables pérdidas por arrastres de semillas y paja, por efectos de concentración local de escorrentía ligada a su posición, forma y presencia de pistas, la implantación de avena con mulching fue de alrededor de 230 plantas/m2, en las zonas con mínimo arrastre (cobertura de mulch del 90%), mientras que sólo se alcanzó una densidad de 30 plantas/m2 en áreas con más arrastre (cobertura de mulch remanente de 30-40%).

Madriguera de ratón de campo en el área de ensayos, con cubiertas de semillas de avena blanca acumuladas en su exterior, restos del acopio y alimentación de este roedor granívoro oportunista

A pesar de la escasez de alimento vegetal para la fauna silvestre, la pérdida de semilla por consumo de granívoros (roedores y aves) es irrelevante. Así se espera en siembras con dron de grandes superficies, precisamente por la extensión y por la distribución muy espaciada de semillas.

En las superficies quemada protegidas con mulching de paja y sin siembra, la cobertura de especies herbáceas es muy heterogénea. Pueden aparecer plantas que emergen desde granos de espigas contenidas en la paja.

Lo anterior demuestra la compatibilidad de ambos tratamientos de protección de suelo, si bien la cobertura de paja puede condicionar el crecimiento del cereal sembrado y producir efectos contrapuestos de retención o facilitación del arrastre, asociados a la susceptibilidad de arrastre y grado de humedad tras las lluvias de la paja, así como las condiciones e interacciones ambientales (pendiente, rugosidad del suelo y biomasa leñosa arbustiva quemada remanente, entre otras).

Por otra parte, las observaciones de un ensayo de dos bandas de siembra localizadas y sin cubrir (de 30 m de longitud y 1 m de anchura), dispuestas en la dirección de la máxima pendiente (70%), en un área de matorral con una severidad del fuego muy alta, resultaron muy satisfactorios. Se probaron dos variedades avena, blanca y negra, la primera un 30% más ligera.

Se usó una dosis de siembra muy alta (excesiva), superior a los 600 kg/ha, para compensar posibles pérdidas por arrastre por escorrentía, viento o consumo de fauna. Ambas variedades resistieron el arrastre y permanecieron estables, con mínimas pérdidas a los 20 días tras experimentar lluvias persistentes. Durante este periodo la mayoría de las semillas germinaron. Se estima una nascencia del 80-90%, siendo la implantación muy efectiva, con una densidad de más de 3.000 plantas/m2, algo mayor en avena negra. El desarrollo de las plantas es heterogéneo, mayoritariamente sólo tienen la primera hoja, siendo su altura promedio de casi 4 cm. No obstante, la alta densidad permitió alcanzar valores promedio de cobertura del 30% en avena blanca y del 40% en avena negra.

La alta adherencia de las semillas de avena (Cuadro 2) subyace probablemente a su buena implantación.

Implantación exitosa de dos variedades de avena a los 20 días. Ensayo piloto de bandas de siembra en una ladera de matorral afectado por un fuego severo en San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras)

El seguimiento ecológico sistemático y formal post-siembra es un proceso esencial para evaluar la efectividad de la implantación y el éxito de la actuación de siembra de cereal con dron. Permite identificar áreas que puedan requerir una intervención adicional, por ejemplo en áreas con un alto grado de erosión o más vulnerables.

Consiste en registrar y analizar datos espaciales detallados sobre la dispersión de las semillas, la densidad y cobertura alcanzada, en particular con teledetección con dron,. Esta información es fundamental para monitorear el progreso y la eficacia de una actuación de siembra con dron, permitiendo ajustes y mejoras en futuras operaciones.

En resumen, el seguimiento es una herramienta clave para evaluar la eficacia de la actuación, asegurar que se logran los objetivos deseados y optimizar la tecnología de siembra con dron.

Dr. Javier Montalvo, Profesor de Ecología de la Universidad de Vigo y Director de la Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible

David Blanco, Técnico Superior de Gestión Forestal y Salud Ambiental, CEO de BENIU SOLUCIONES, S.L.

Artículo elaborado en el marco del proyecto ‘COBERDRON – Cobertura vegetal mediante siembra con dron: optimización de aplicaciones a restauración ecológica’, desarrollado por BENIU SOLUCIONES, S.L. y la Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible.

Dosier: Siembra aérea con dron para la restauración de montes quemados

Sin Comentarios