13 May Inundaciones catastróficas en la Comunidad Valenciana: comprensión y diagnóstico de sus causas

Inundaciones catastróficas en la Comunidad Valenciana: comprensión y diagnóstico de sus causas

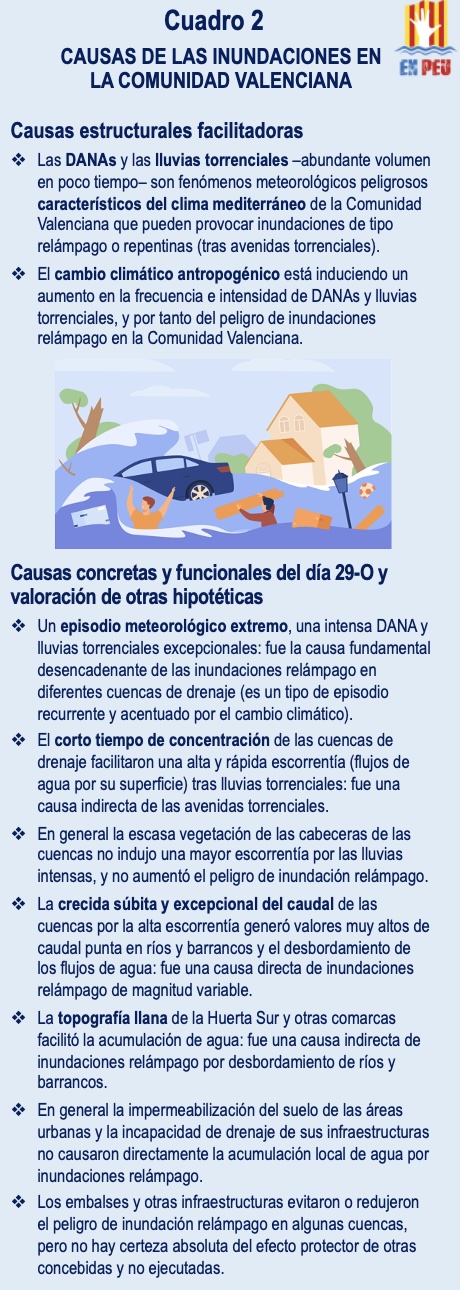

La prevención y gestión actual del riesgo de inundaciones relámpago presenta limitaciones importantes en la Comunidad Valenciana, en especial a la luz del cambio climático. El diagnóstico de las causas de inundaciones del Plan de recuperación y reconstrucción de la Generalitat Valenciana no es completo, contiene imprecisiones y algunas interpretaciones erróneas. Se debe revisar y mejorar. Comprender las causas de las inundaciones es fundamental para reducir riesgos, proteger a las personas y planificar soluciones. Muchos factores son previsibles: las DANAs intensas son un peligro habitual, las lluvias torrenciales en las cuencas del litoral producen riadas, los territorios llanos son fácilmente inundables y la impermeabilización urbana no empeora este tipo de inundaciones. La confianza ciega en obras hidráulicas protectoras no está justificada. Este artículo presenta la primera evaluación integrada que explica cómo y por qué ocurrieron estas inundaciones de forma detallada y fundamentada en los hechos y el conocimiento disponible sobre su origen. Es un resultado del proyecto ‘EN PEU’, una iniciativa desinteresada y solidaria de la Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible sobre las inundaciones catastróficas de octubre de 2024.

La planificación territorial y gestión sobre el riesgo de inundaciones de las Administraciones se expresa en evaluaciones y normas. Aunque estos instrumentos de análisis y operativos son bien intencionados, su efectividad en la Comunidad Valenciana es muy limitada, por su enfoque y métodos. Lo ponen de manifiesto las inundaciones catastróficas del 29 de octubre de 2024 (en adelante 29-O).

Sede central actual en Valencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en noviembre de 2025 cumplirá 100 años desde su constitución. Desde sus orígenes en 1864, entonces denominada División Hidrológica de Valencia, se ha ocupado de las inundaciones y de la “prevención de crecidas y las obras de defensa”. Fuentes: CHJ y ‘La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942)’

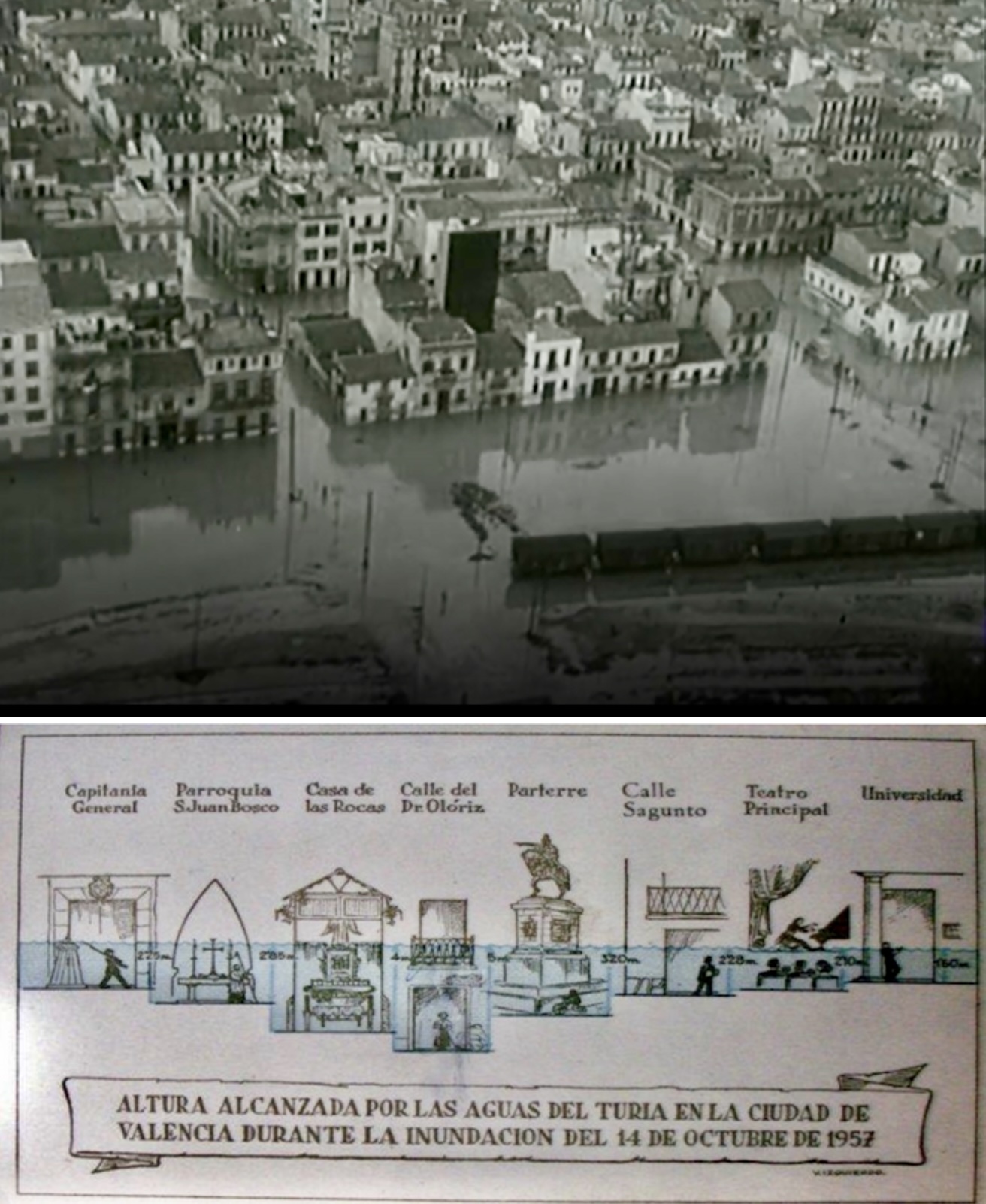

La Comunidad Valenciana es un territorio con numerosas inundaciones históricas. Una de las más catastróficas y conocidas fue la riada de 1957 en Valencia. Para evitar futuras inundaciones se desvió fuera del núcleo urbano el tramo final del cauce del río Turia. Bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se construyó un canal artificial de grandes dimensiones y casi 12 km desde Quart de Poblet al sur de la ciudad de Valencia, hoy conocido como Nuevo Cauce del Turia. Marcó un antes y un después en la confianza de la población valenciana en las obras de ingeniería hidráulica para prevenir inundaciones.

¿Las Administraciones entienden cómo y por qué ocurren las inundaciones en la Comunidad Valenciana? En parte sí, no hay duda, ya que cuentan con profesionales que consideran criterios técnicos y modelos, hacen simulaciones, generan mapas de peligrosidad, analizan la vulnerabilidad de los elementos expuestos, identifican zonas inundables, formulan planes de ordenación del territorio y urbanísticos, elaboran y aplican planes de gestión de riesgos, y realizan otras acciones de control para alcanzar un buen fin práctico.

Si es posible, el riesgo de inundación debería evitarse, o al menos reducirse significativamente a niveles aceptables. Sin embargo, las Administraciones en la Comunidad Valenciana (CV) no logran convertir el conocimiento disponible en una prevención suficiente del riesgo de inundación. La legislación de ordenación del territorio no es efectiva para reducir el riesgo de inundación en España.

Las Administraciones elaboran documentos extensos y cargados de información técnica que parecen responder más a una lógica de cumplimiento normativo que a una verdadera voluntad de aplicación práctica. Priman el formalismo documental, es decir, cumplir con lo exigido legalmente, sin asegurar la completa comprensión del riesgo de inundación ni que sea útil para la toma de decisiones. El sentido original de la planificación no es acumular informes sino generar un conocimiento operativo, orientado a intervenir, prevenir y adaptar el territorio frente a amenazas concretas.

La gran riada de Valencia de 14 de octubre de 1957 fue una inundación catastrófica que causó 81 víctimas mortales y anegó gran parte de esta ciudad, impactando la memoria colectiva local. Dos crecidas del río Turia con picos de caudal separados unas 10 h provocaron su desbordamiento, la primera causó más muertes y la segunda, que alcanzó los 3.700 m3/s, más daños. El diagrama muestra la altura del agua alcanzada en algunos lugares. Fuentes: Jon Kepa y RTVE.es

Comprender el porqué de las inundaciones es un desafío

“No estaba lloviendo en Paiporta”, “ocurrió de repente”, “nunca había pasado antes”, “esperemos que no se vuelva a repetir”, “es una catástrofe natural imprevisible”, “hacen faltan obras hidráulicas”. Estas expresiones y otras similares fueron habituales en la CV tras las inundaciones catastróficas. Reflejan una falta de comprensión de las causas reales, desinformación y una percepción superficial o errónea del riesgo.

@geologistsofspain Geologia Valencia #inundaciones

Comprender por qué ocurre una inundación (causas) y qué consecuencias o impactos genera (efectos) es un desafío. Presenta cierta dificultad, ya que requiere entender determinados conceptos y procesos ecológicos relacionados con el ciclo del agua, el ambiente físico o la vegetación y usos del suelo de un territorio, entre otros.

Que un lugar se cubra por una lámina de agua y la profundidad de ésta tiene un origen multifactorial. Hay diferentes tipos de inundaciones, no todas dependen de las lluvias in situ. El escurrimiento del agua por las laderas o escorrentía depende de la intensidad de la lluvia, la topografía y otras características de la cuenca de drenaje que determinan el caudal y condicionan el desbordamiento de cauces de ríos y barrancos.

Que un lugar se cubra por una lámina de agua y la profundidad de ésta tiene un origen multifactorial. Hay diferentes tipos de inundaciones, no todas dependen de las lluvias in situ. El escurrimiento del agua por las laderas o escorrentía depende de la intensidad de la lluvia, la topografía y otras características de la cuenca de drenaje que determinan el caudal y condicionan el desbordamiento de cauces de ríos y barrancos.

No todas las causas directas e indirectas de las inundaciones son evidentes a simple vista. Existe un conjunto de factores interdependientes que originan, propician, condicionan, y finalmente provocan las crecidas excepcionales y los desbordamientos de ríos o barrancos causantes de las inundaciones, definidas simplemente como la ocupación temporal por parte del agua de zonas que normalmente están libres de ésta. Para la mayoría de las personas es más difícil identificar y comprender correctamente el conjunto de factores causales que entender las consecuencias de una inundación en forma de daños materiales o vidas humanas.

Con frecuencia la interpretación de las causas de las inundaciones se limita a justificarlas dentro de un contexto, considerando que sus efectos catastróficos son inevitables. Otras se confunden con las causas de impacto o se basan en una información simplista, parcial, subjetiva o incluso falsa. No ayudan a la comprensión global y racional.

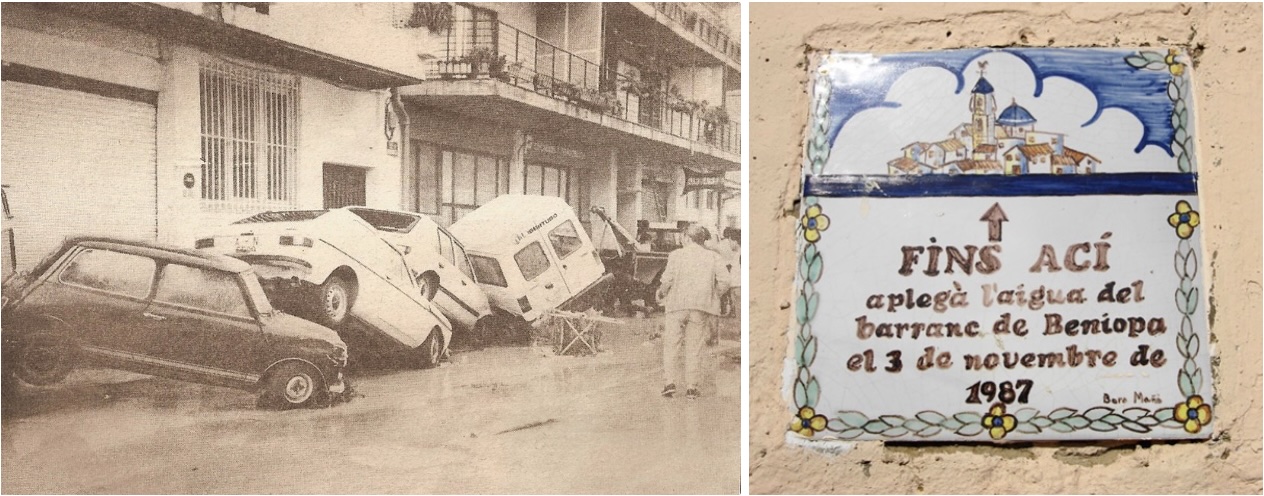

Imagen de la riada catastrófica de 1987 en la comarca valenciana de La Safor, y azulejo conmemorativo en la calle del Barranco en Beniopa, Gandía («Hasta aquí ‘arribó’ el agua del barranco»). Sucedió tras lluvias torrenciales en la que alcanzaron los 817 litros por metro cuadrado (L/m2) en un día, récord de España registrado en Oliva, gran parte de esa cantidad se acumuló en apenas 6 horas. Fuentes: @AEMET_CValencia y Tiempo.com

Causas de inundación en el Plan ENDAVANT

Las inundaciones del 29-O en varias comarcas de la provincia de Valencia afectaron sobre todo a las cuencas del Barranco del Poyo, río Magro y río Turia, por orden de importancia de los caudales máximos alcanzados y la extensión de los daños, según la CHJ. Un mapa del grupo de investigación Innovación y Desarrollo local de la Universidad de Valencia delimitó de forma temprana, usando imágenes de satélite, la superficie inundada, casi 563 km2. Una descripción hidrológica de estas inundaciones de Federico Bonet, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con una conocida trayectoria en la Comunidad Valenciana y divulgador sobre gestión de recursos hídricos, califica los valores de caudal medidos en estas cuencas como extraordinarios o de muy baja probabilidad de ocurrencia.

El 3 de abril de 2025 la Generalitat Valenciana dio a conocer un informe de diagnóstico en el marco del Plan de recuperación y reconstrucción de la zona afectada por la DANA (Plan ENDAVANT; Cuadro 1). Denominado “Informe ejecutivo” (en adelante DGVA), expresa de forma resumida un análisis causa-efecto de la catástrofe provocada por la DANA, con breves enunciados y párrafos. El resto del contenido es una evaluación de los impactos ocurridos.

El 3 de abril de 2025 la Generalitat Valenciana dio a conocer un informe de diagnóstico en el marco del Plan de recuperación y reconstrucción de la zona afectada por la DANA (Plan ENDAVANT; Cuadro 1). Denominado “Informe ejecutivo” (en adelante DGVA), expresa de forma resumida un análisis causa-efecto de la catástrofe provocada por la DANA, con breves enunciados y párrafos. El resto del contenido es una evaluación de los impactos ocurridos.

La DANA causó numerosos impactos ambientales negativos, como erosión del suelo, alteración de ecosistemas y contaminación. El DGVA indica que se ha completado el diagnóstico de la “catástrofe ambiental” originada por la DANA, una denominación poco adecuada. Una alternativa mejor sería usar simplemente catástrofe o inundaciones catastróficas. Aunque las inundaciones con graves impactos se consideran ‘catástrofes naturales’, por su origen, en realidad no lo son. Si bien su causa principal es un evento meteorológico extremo, sus efectos dependen de la susceptibilidad o vulnerabilidad de la población y de los usos y actividades humanas sobre el territorio expuesto a este evento.

Además, es obvio también que la DANA causó una catástrofe socioeconómica, con numerosas víctimas mortales, daños a viviendas e interrupciones de servicios de transporte público –entre otros impactos sociales significativos–, así como pérdidas económicas extraordinarias, por daños a las infraestructuras y actividad de comercios y empresas, y explotaciones agrícolas, entre otras.

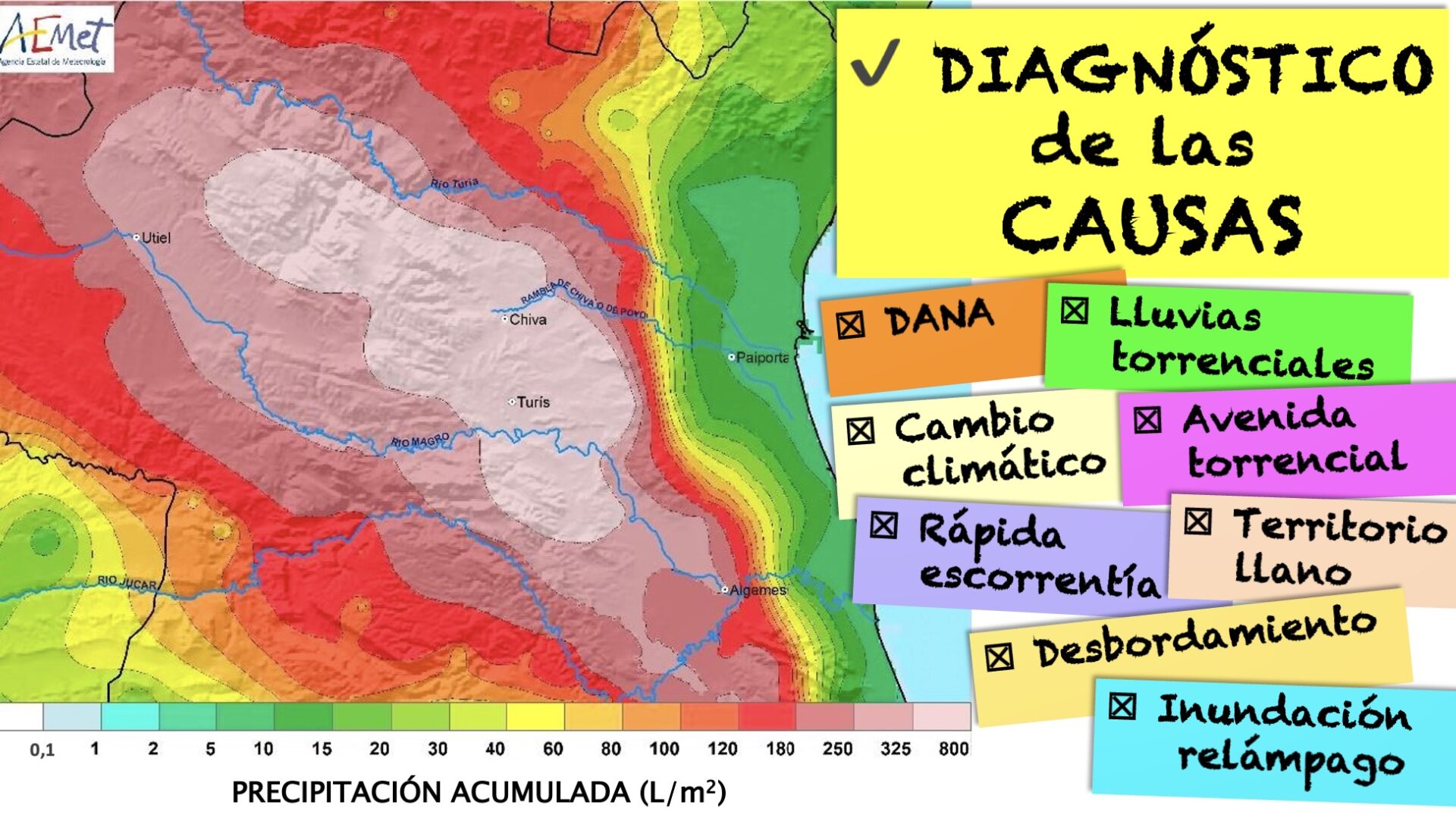

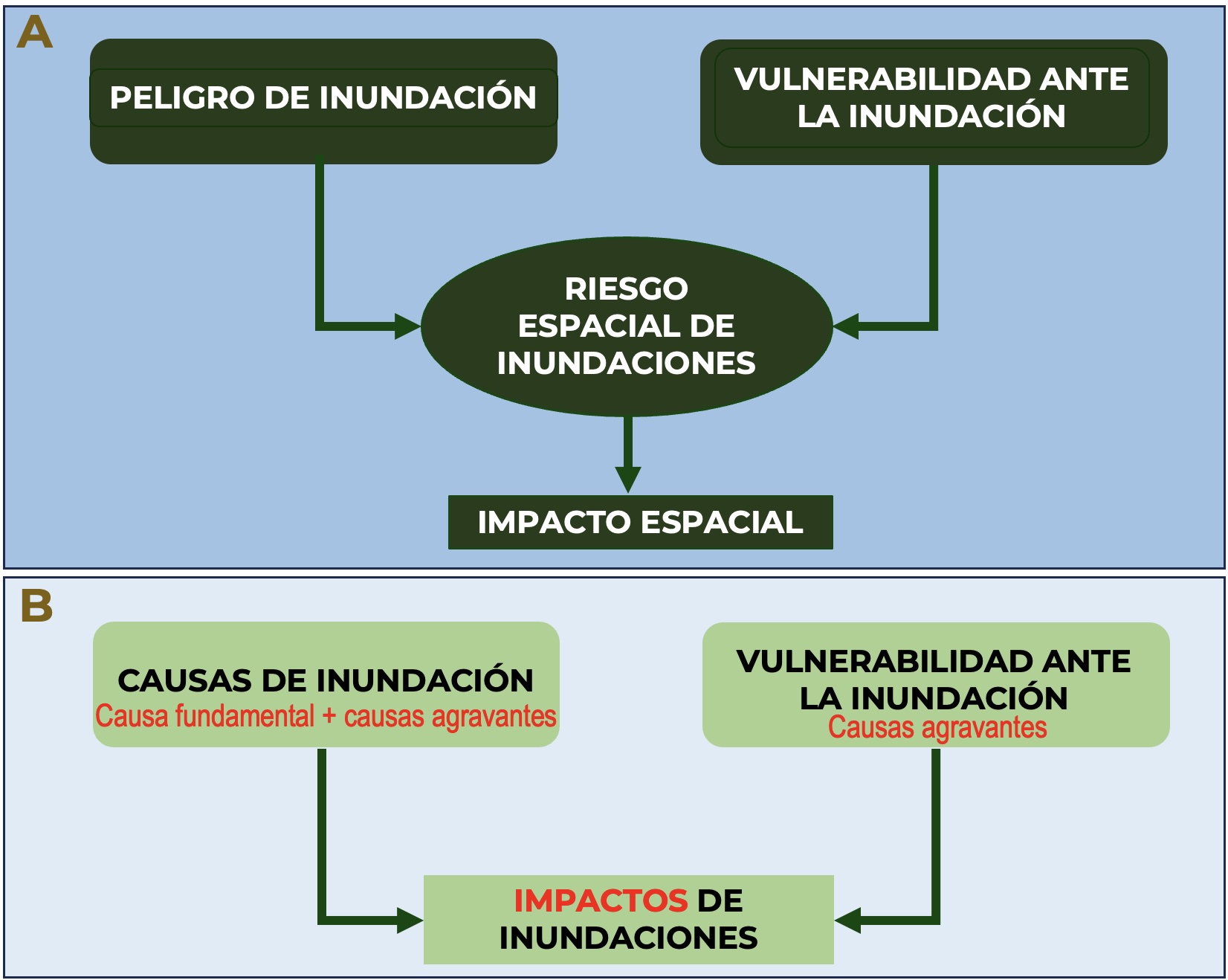

El DGVA no distingue entre peligrosidad de inundaciones y vulnerabilidad ante éstas, ni analiza la catástrofe en un marco de identificación, comprensión, evaluación o gestión de riesgos (la planificación preventiva que tiene lugar antes que sucedan las situaciones de emergencias). Sería una forma mejor de aprender la lección para DANAs futuras. El DGVA mezcla causas de la inundación y causas de impacto (Figura 1). Es conveniente diferenciarlas, porque la catástrofe se produce por los efectos de la inundación. Sin comprender bien las causas de la inundación no se pueden entender bien ni prevenir eficazmente sus efectos.

A pesar de que uno de los ejes del Plan es el medio ambiente, sólo aparece un contenido explícito sobre causas de inundación en siete de las 67 páginas del DGVA. Hay también tres páginas –una compartida con causas de inundación–, de otras “causas agravantes”, sin relación con el origen de inundación, aunque relevantes porque influyeron en su impacto (Figura 1).

Para elaborar el DGVA se escucharon a expertos con el fin de “garantizar profundidad y detalle en la comprensión” y mantuvieron 13 mesas sectoriales. No se conoce el contenido detallado y metodología usada, pero dos mesas son las más relacionadas con las causas de la inundación: ‘Infraestructuras hidráulicas y ciclo integral del agua’ y ‘Medio ambiente’. En la primera han participado la CHJ, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), entre otras entidades. En la mesa de ‘Medio ambiente’, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Plataforma Forestal Valenciana, entre otras entidades. No consta la participación de la Universidad de Valencia ni de otras universidades o centros de investigación de la CV, ni de áreas profesionales tan relevantes del conocimiento, asociaciones o colegios profesionales relacionados con disciplinas como Ecología, Ciencias Ambientales, Geografía o Geología.

Agua, Ganadería y Pesca, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), entre otras entidades. En la mesa de ‘Medio ambiente’, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Plataforma Forestal Valenciana, entre otras entidades. No consta la participación de la Universidad de Valencia ni de otras universidades o centros de investigación de la CV, ni de áreas profesionales tan relevantes del conocimiento, asociaciones o colegios profesionales relacionados con disciplinas como Ecología, Ciencias Ambientales, Geografía o Geología.

No se ha podido tener acceso al informe en que se basa el DGVA, ni contrastar los argumentos que fundamentan las causas de inundación que mencionan. Tal vez por la naturaleza sintética del análisis, algunas causas de inundación no se abordan en profundidad, lo que da lugar a algunas imprecisiones e interpretaciones erróneas.

FIGURA 1. (A) Esquema conceptual simplificado usado en la evaluación y comprensión de riesgo de inundaciones (ver Figura 1 en este artículo). (B) Conceptos usados (en rojo) en el documento de Diagnóstico del Plan de recuperación y reconstrucción la Generalitat Valenciana tras la DANA del 29 de octubre de 2024; identifica este fenómeno meteorológico como causa fundamental y denomina causas agravantes a varios factores de contexto que agravaron los impactos, sin distinguir entre peligrosidad y vulnerabilidad de la población y los elementos del territorio expuestos ni analizar su importancia relativa para prevenir riesgos de inundaciones.

El DGVA acierta al identificar como causa fundamental de la inundación una DANA asociada a intensas precipitaciones, sin otros matices. Incluye como “causas agravantes” o “contexto geográfico” algunos factores que pueden influir directa o indirectamente en la inundación, como el “desnivel topográfico”, la “antropización del suelo” y la “superficie afectada por incendios”. Asimismo señala la falta de ejecución de proyectos hidráulicos que limitan “la capacidad de laminación, drenaje y gestión del agua”. No obstante, algunas de las causas de inundación señaladas no reflejan con precisión la complejidad del fenómeno, y una de ellas presenta aspectos que merecen ser matizados, como se expondrá más adelante.

Además, el DGVA acierta al señalar la exposición de población y empresas, que no es una causa de inundación sino de vulnerabilidad ante la misma, ya que el peligro de inundación se da en un territorio con independencia de esa exposición. También al reconocer la escasa preparación y baja “concienciación del riesgo de la población”. Ambas son también factores de vulnerabilidad, no causas agravantes de inundación, aunque sí propician su impacto. Los factores de susceptibilidad o vulnerabilidad de la población y los elementos del territorio expuestos frente a inundaciones se excluyen de la siguiente argumentación. El ámbito de análisis se ciñe a las causas de la inundación a la luz de los hechos y de fuentes de conocimiento disponibles, para facilitar su comprensión adecuada.

El propósito del presente artículo es constructivo. No pretende en modo alguno cuestionar la labor de la Generalitat Valenciana ni la contribución técnica de PricewaterhouseCoopers, responsable del diseño del DGVA (Cuadro 1). Deseamos ayudar a todas las Administraciones y personas interesadas a mejorar la comprensión de las causas de las inundaciones. Un diagnóstico adecuado de las causas es útil para tomar las mejores decisiones, para la prevención y para la reconstrucción. También aspiramos a contribuir a una ciudadanía formada, con más capacidad de interpretar racionalmente y comprender las causas de las inundaciones.

Diagnóstico de las causas de inundación

Una analogía médica ayuda. Pensemos en una inundación como una enfermedad que afecta al territorio, una alteración de su estado que repercute negativamente en gran parte de sus componentes y las personas que habitan en el mismo. Una catástrofe por inundación puede interpretarse como un episodio agudo –intenso y relativamente breve– que afecta al territorio, de forma similar a cómo una enfermedad inesperada daña al cuerpo humano. La comprensión de sus causas equivale a realizar una recopilación y selección de la información apropiada del ’paciente’ y un ‘examen clínico’, orientado fundamentalmente a identificar los factores causales del peligro de inundación.

Un diagnóstico apropiado de una inundación catastrófica debe analizar sus causas de manera rigurosa, objetiva y basada en la evidencia, desde una perspectiva científico-técnica. No es tan simple como considerar que la causa fue una DANA, una DANA intensa o lluvias muy copiosas. Existen numerosas manifestaciones de científicos e ingenieros, colectivos profesionales y algunos centros de investigación –en su mayoría acertadas–, sobre diferentes aspectos del origen (e impactos) de la catástrofe. No obstante, hasta la fecha no parece haberse desarrollado un diagnóstico sistémico que permita comprender de manera integrada los principales factores que explican las causas de inundación. Esta carencia podría limitar la eficacia de las estrategias de prevención y gestión del riesgo, como se analiza más adelante.

FIGURA 2. Modelo conceptual de los factores causales de tipo general clave de las inundaciones relámpago en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024. Las flechas indican la influencia, el signo + que favorece o aumenta y el signo – lo contrario. Se distinguen e identifican los factores directos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos asociados al clima y la influencia del cambio climático, y factores hidrológicos concatenados, directos e indirectos, asociados a las cuencas de drenaje. El tiempo de concentración de una cuenca expresa su rapidez de reacción tras lluvias intensas. Además, se ilustran ejemplos de la influencia de infraestructuras hidráulicas a escala de cuenca o local, sin implicar la suficiencia de las destinadas a retención de agua. También de barreras locales condicionantes de la dirección y acumulación de los flujos de agua desbordados. El modelo es útil para evaluar y concienciar sobre la peligrosidad de inundaciones.

La comprensión holística de las causas de inundación requiere, y a su vez genera, un conocimiento integrado. Conectar, relacionar o integrar conceptos ayuda a esta comprensión. Para comprender las causas de las inundaciones, la reflexión no debe limitarse al conocimiento de ciertas disciplinas o fuentes aisladas, ni al conocimiento contextual (dónde y cuándo se produce, y cómo influye el entorno). Debe combinar conocimiento conceptual (cómo y por qué ocurren ciertos procesos) y conocimiento factual (datos, cifras, hechos).

Es necesario exponer de una forma clara, ordenada y divulgativa las causas que originaron las inundaciones ocurridas en la CV. La Figura 2 es un modelo conceptual de las causas que provocaron las inundaciones en la CV. El Cuadro 2 expone de forma resumida y concluyente las causas identificadas y otras hipótesis causales analizadas.

El presente artículo, primero clarifica el tipo de inundación ocurrido, y después aborda los hechos de forma pormenorizada y los conecta y explica en un marco de conocimiento científico con un lenguaje claro y divulgativo. Aunque se abordan causas generales comunes a las cuencas de los ríos y barrancos desbordados el 29-O, se utiliza el caso del Barranco del Poyo para ilustrar y detallar con más profundidad. Asimismo, se examinan algunas interpretaciones del DGVA que deberían ser objeto de mejora para contribuir a una comprensión más precisa por parte de la Generalitat Valenciana, otras Administraciones y la ciudadanía en general.

El presente artículo, primero clarifica el tipo de inundación ocurrido, y después aborda los hechos de forma pormenorizada y los conecta y explica en un marco de conocimiento científico con un lenguaje claro y divulgativo. Aunque se abordan causas generales comunes a las cuencas de los ríos y barrancos desbordados el 29-O, se utiliza el caso del Barranco del Poyo para ilustrar y detallar con más profundidad. Asimismo, se examinan algunas interpretaciones del DGVA que deberían ser objeto de mejora para contribuir a una comprensión más precisa por parte de la Generalitat Valenciana, otras Administraciones y la ciudadanía en general.

Es loable que el DGVA manifieste una apertura a la participación y su intención de “continuar trabajando con nuevos expertos”.

Tipos de inundaciones

Para comprender las inundaciones en la CV, y en particular la inundación sucedida el 29-O, es esencial identificar y entender el tipo de inundación ocurrido (Cuadro 3).

Las avenidas implican aumento excesivo del caudal de ríos, arroyos o barrancos que puede causar inundaciones por desbordamiento de flujos de agua. El agua ocupa la superficie colindante al cauce. Hay dos tipos de avenidas, torrenciales y fluviales.

Las inundaciones de tipo relámpago o repentinas son causadas por avenidas torrenciales. Son las que ocurrieron el 29-O en la CV. Son muy distintas a otras que suceden en otros territorios ibéricos. Se producen por el desbordamiento de barrancos, es decir, sistemas naturales de drenaje que habitualmente permanecen secos o con muy poco caudal, a menudo estacional, y también por el desbordamiento de ríos.

Es un tipo de suceso súbito o repentino derivado de un fenómeno meteorológico extremo, en concreto de lluvias torrenciales muy abundantes durante un periodo de tiempo relativamente breve en un territorio relativamente extenso, al menos en la superficie situada en la cuenca alta o cabecera de un cauce principal. Es lo que ocurrió en la cuenca del Barranco del Poyo, que afectó a los municipios de Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja, entre otros.

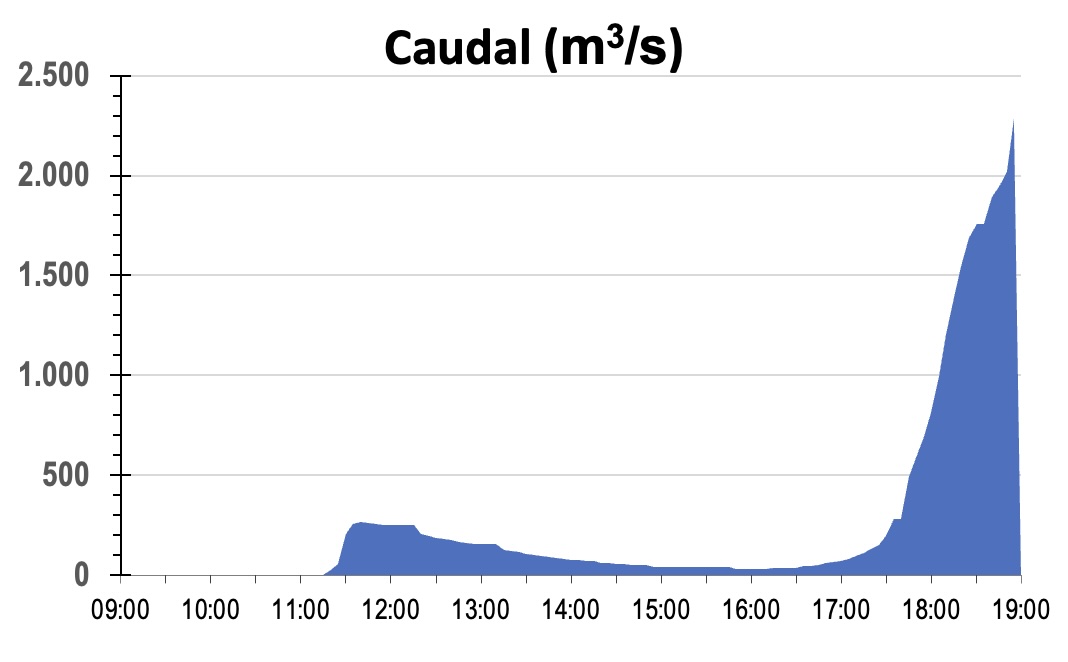

La escorrentía fluyó por las laderas y otras superficies de las cuencas, vertiendo a un canal natural principal de fondo plano, que se denomina barranco o rambla. Así sucedió en la cuenca del Poyo entre otros municipios en Chiva, localidad situada en la cuenca alta donde ya se desbordó, y que contribuyó a una riada de una magnitud colosal en la cuenca baja, con una alta velocidad del agua y energía hidráulica. El hidrograma de datos de un sensor en Riba-roja lo ilustra (Figura 3). Entre las 9 y las 11 h el caudal era nulo. A las 17 h el caudal era unos 70 m3/s, y se produjo la subida súbita: en una hora, a las 18 h, se multiplicó por 11 y ya superaba los 800 m3/s, y casi dos horas más tarde, a las 18:55 h registró el excepcional caudal de 2.282 m3/s.

FIGURA 3. Evolución del caudal de Barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024, entre las 9:00 y 18:55 h, registrado por el sensor de Riba-roja de Túria. Fuente: Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Las avenidas fluviales se originan en general por crecidas desde ríos o arroyos que tienen un caudal permanente durante todo el año o en su mayor parte. El desbordamiento del caudal es gradual, y conlleva una disminución de la velocidad del agua y de su energía hidráulica, lo que facilita el depósito de sedimentos en la llanura de inundación. Es lo que pasó en el río Tajo tras las lluvias intensas y persistentes de la borrasca Martinho y desembalses de presas de su cuenca alta. El aumento del caudal fue progresivo, durante al menos dos semanas. Con esta crecida el Tajo alcanzó un caudal de 1.000 m³/s el 22 de marzo de 2025, y llegó a anegar vías de acceso y ciertas áreas urbanas, causando sólo daños materiales. Al día siguiente la energía del agua socavó los cimientos del Puente Viejo de Talavera de la Reina (Toledo), y derrumbó parte del mismo.

Más que una DANA intensa: una región de lluvias peligrosas

¿Qué factores provocaron las inundaciones relámpago en la CV? ¿La DANA causó lluvias excepcionales? ¿Influyó un mar Mediterráneo más caliente? ¿Y el cambio climático? La respuesta es sí a las tres preguntas.

En primer lugar, ya se sabía que la CV es un territorio con lluvias peligrosas. Hace más de 20 años, Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, ya identificó en su artículo publicado en el ‘International Journal of Climatology’ que la costa mediterránea sureste es el área de España con mayor intensidad de lluvias, medido como cantidad en una hora y en 24 h. Valencia destacaba como la localidad con la mayor concentración de lluvia diaria: el 25% de los días lluviosos representaban el 70% de la precipitación total anual.

Las lluvias torrenciales son aquellas con un abundante volumen por unidad de superficie en un corto periodo de tiempo, muy intensas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establece para identificarlas un umbral de 60 litros por metro cuadrado (L/m2) en una hora. La previsión de la AEMET en la provincia de Valencia el 29-O advirtió de “lluvias torrenciales de intensidad excepcional”, lo que motivó la activación del aviso rojo, el nivel de peligrosidad más alto. En la CV este nivel se asocia a una previsión de 90 L/m2 en una hora (y 180 L/m2 en 12 h). Este tipo de aviso se emite ante fenómenos meteorológicos adversos no habituales de intensidad excepcional y significa un “peligro extraordinario” por un fenómeno en el que “los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos”, según el Plan Meteoalerta. Estas lluvias pueden provocar inundaciones repentinas y otros impactos severos. Así sucedió, lluvias con una intensidad fuerte, muy fuerte o torrencial.

Andrés Gómez, meteorólogo valenciano de RTVE, explica la formación del tren convectivo de tormentas durante la DANA en el documental ‘El día de los 700 litros’, ’, difundido el 6 de mayo de 2025. Fuente: RTVE

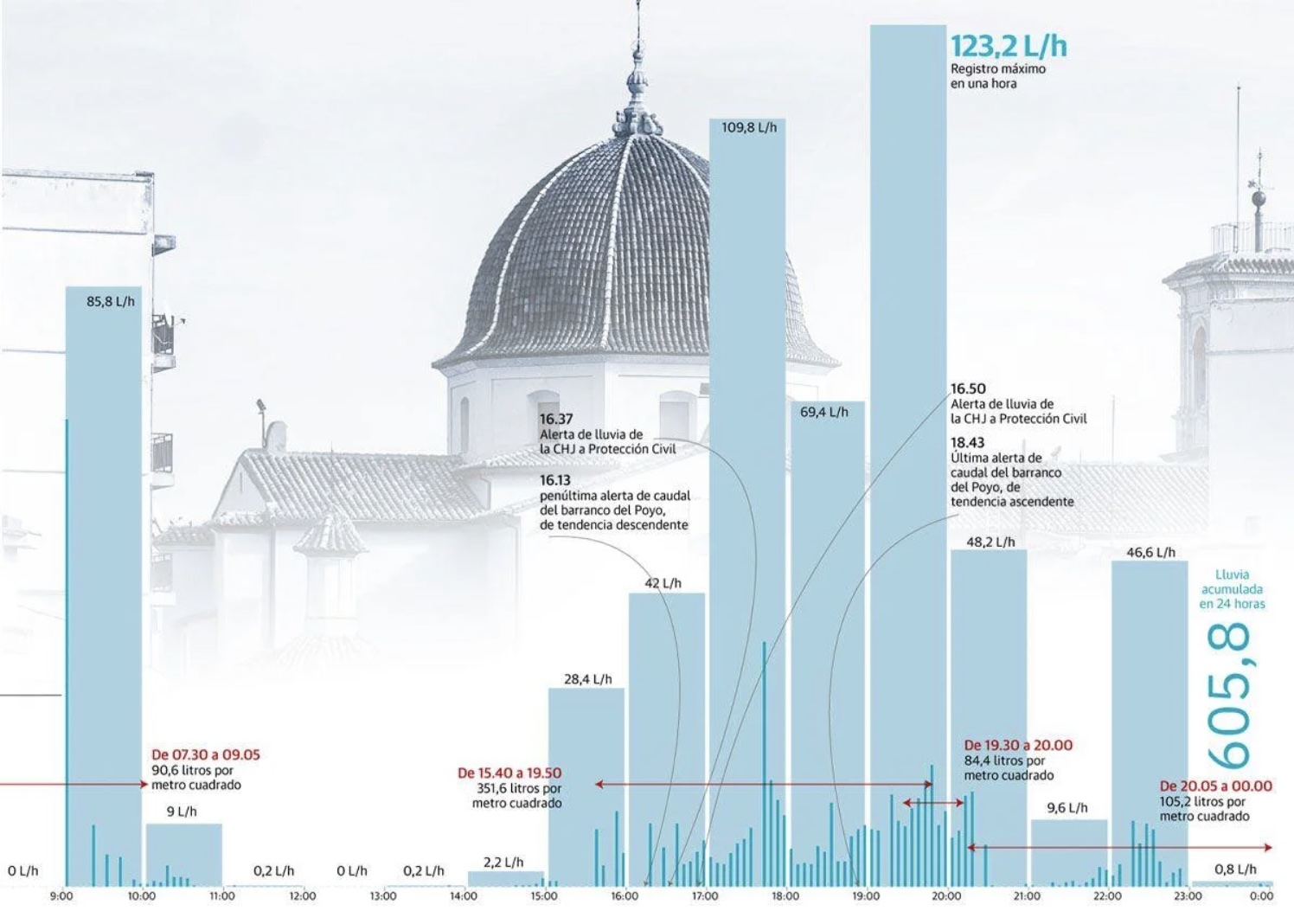

En Chiva, municipio situado en la cabecera del Barranco del Poyo, estas lluvias intensas se prolongaron con cierta persistencia durante el día, con una lluvia acumulada en 24 h excepcional, de más de 600 L/m2 (ver Figura 4), una cifra que supera la media de precipitación en un año.

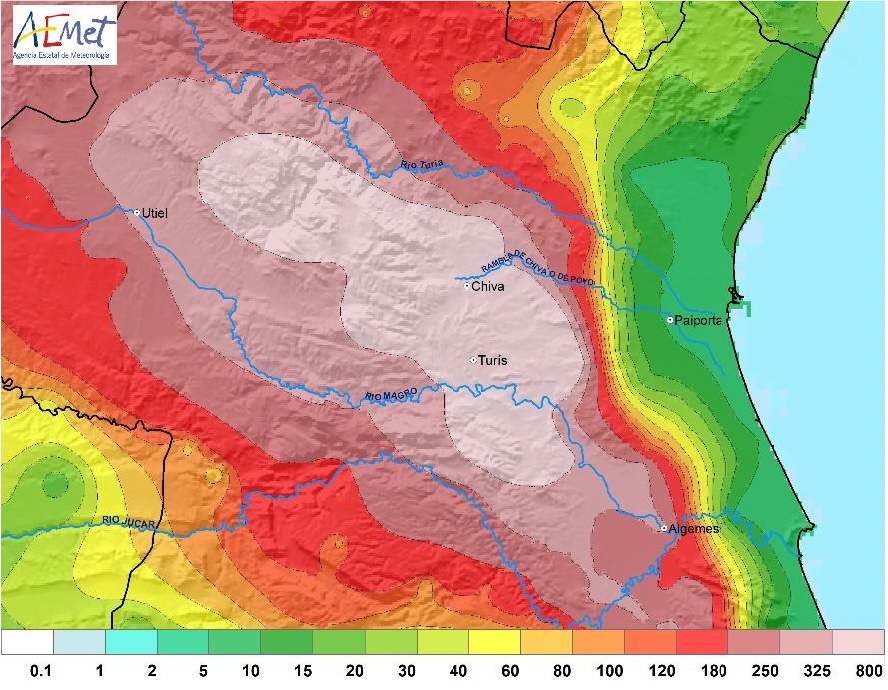

Un mapa de la AEMET muestra la distribución de la precipitación acumulada en la provincia de Valencia el 29-O (Figura 5). Destaca una amplia superficie en la parte alta de la llanura litoral y sierras interiores en la que se superaron con creces los 300 L/m2. En Turís, municipio con territorio en las cuencas del Poyo y del río Magro, la precipitación acumulada ese día también fue excepcional, 710 L/m2, y se alcanzaron registros excepcionales históricos en el interior provincial, en el Altiplano Utiel-Requena. Un informe de la AEMET ha explicado detalladamente el fenómeno asociado a un “tren convectivo de tormentas”, que es una sucesión de tormentas que se desplazaron en línea desde el sur hacia el norte de la provincia de Valencia que se mantuvo gran parte del día, descargando lluvias torrenciales de forma persistente en un mismo lugar.

FIGURA 4. Distribución de la precipitación el día 29 de octubre de 2024 en Chiva, en la cabecera de la cuenca del Barranco del Poyo. Las barras de color azul claro muestran la intensidad de la lluvia en L/m2 en una hora. Se observa la clase de intensidad torrencial de 9 a 10 h y lluvias fuertes a torrenciales antes de las 18 h, por ejemplo. Fuente: Las Provincias

Estos son los hechos. El porqué de esas lluvias excepcionalmente altas no es tan extraordinario, ni en su fecha ni en su génesis. Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) es un fenómeno meteorológico habitual en otoño en la CV. Consiste en una masa de aire muy frío en altura que se aísla de la circulación general atmosférica y contacta con aire cálido y húmedo presente en las capas bajas, sobre el mar Mediterráneo.

FIGURA 5. Mapa de precipitación acumulada (L/m2) el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Fuente: AEMET

Aunque no todas las DANAs producen lluvias, una DANA representa un peligro de lluvias extremas. Si generan lluvias, son torrenciales, pero de abundancia variable. Una DANA que genera lluvias torrenciales y muy abundantes, excepcionales en su volumen acumulado en 6 o 12 h, como la que hubo el 29-O en la CV, implica riesgo de inundaciones relámpago, en especial si otras condiciones del territorio lo facilitan. Así se manifestó, por ejemplo, en el desbordamiento del Barranco del Poyo por una avenida torrencial con impactos catastróficos.

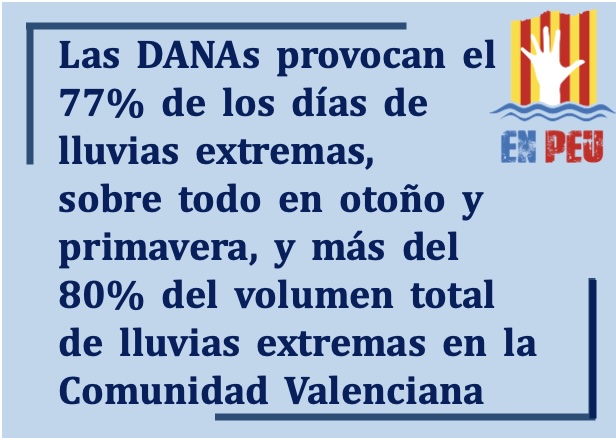

Las DANAs, la irregularidad en las precipitaciones y las lluvias torrenciales son características inherentes del clima mediterráneo de la CV. En el periodo 1990-2018, una investigación publicada en la revista ‘Atmosphere’ en 2021 estimó que las DANAs provocaron el 77% de los días de lluvias extremas –sobre todo en otoño y primavera– y el 81% del volumen total de lluvias extremas en la CV.

Las DANAs, la irregularidad en las precipitaciones y las lluvias torrenciales son características inherentes del clima mediterráneo de la CV. En el periodo 1990-2018, una investigación publicada en la revista ‘Atmosphere’ en 2021 estimó que las DANAs provocaron el 77% de los días de lluvias extremas –sobre todo en otoño y primavera– y el 81% del volumen total de lluvias extremas en la CV.

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche y con sede en Paterna (Valencia), cuenta con especialización en eventos meteorológicos extremos y sus impactos en el contexto del cambio climático. El CEAM explicó en un informe fechado el 31 de octubre de 2024 por qué esta DANA histórica, prolongada e intensa, desató lluvias torrenciales excepcionales.

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche y con sede en Paterna (Valencia), cuenta con especialización en eventos meteorológicos extremos y sus impactos en el contexto del cambio climático. El CEAM explicó en un informe fechado el 31 de octubre de 2024 por qué esta DANA histórica, prolongada e intensa, desató lluvias torrenciales excepcionales.

Las altas temperaturas en el mar y en el aire favorecieron estas lluvias en otoño. Por eso, un mar Mediterráneo mucho más caliente de lo normal –con anomalías en días precedentes entre 1 ºC y 1,5 ºC por encima de la media climática– impulsó más evaporación, ocasionando, por tanto, mayor humedad atmosférica; una gran cantidad de aire frío en niveles altos produjo un marcado contraste vertical de temperatura en la atmósfera, que unido a vientos de levante favorecieron el desarrollo de tormentas convectivas intensas y persistentes, con lluvias torrenciales y localizadas en ciertas áreas, que provocaron una intensa escorrentía. El CEAM concluye que “el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos en la cuenca mediterránea”.

En resumen, las DANAs y las lluvias torrenciales son fenómenos meteorológicos extremos frecuentes y peligrosos en la CV. Son fenómenos recurrentes, es decir, relativamente habituales, y previsibles o esperables, aunque no se puede saber exactamente dónde ocurrirán. Es una peligrosidad climática que se manifiesta con una distribución espacial caprichosa de tipo meteorológico (en parte aleatoria).

En otras palabras, es previsible que en el futuro las lluvias torrenciales asociadas a DANAs generen inundaciones relámpago en zonas urbanas de la llanura litoral valenciana. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, es un territorio propenso a estos fenómenos extremos. En el Barranco de Poyo, existen registros históricos de 100 riadas o barrancadas en los últimos 250 años.

El cambio climático antropogénico fue un factor relevante

La temperatura superficial excepcional del mar Mediterráneo rozó los 28,5 ºC en agosto de 2024, récord según el servicio Copernicus –Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea–. Esta observación es coherente con la temprana explicación científica del CEAM del origen de la inundación en la CV, avalada por su propia experiencia. Existe una clara tendencia de aumento de la temperatura del mar Mediterráneo registrada por este centro de investigación consecuencia del cambio climático (Figura 6).

FIGURA 6. Evolución de la temperatura diaria del mar Mediterráneo en los últimos 40 años. Fuente: CEAM

Esta tendencia está constatada por otros estudios en el Mediterráneo occidental. De hecho, el cambio climático está causando olas de calor marinas –episodios con temperaturas del agua altas extremas– más frecuentes, intensas y duraderas. En la CV también aumentaron las olas de calor terrestres –días consecutivos con temperaturas máximas extremas–, según un estudio de la Fundación Matrix que cuantificó con alta resolución espacial el aumento de su frecuencia. En la CV el aumento superó el 10% en los últimos 60 años, siendo del 15% en Valencia.

Conviene recordar que la CV es uno de los territorios de España con mayor aumento de la temperatura media del aire por el cambio climático reciente: un aumento de 0,87 ºC (promedio espacial) entre 1971 y 2018. Una investigación de la Fundación Matrix, basada en observaciones diarias de más de 1.000 estaciones de la AEMET, observó un incremento promedio espacial de la temperatura máxima anual media de 0,25 ºC por década, y de 0,24 ºC de la temperatura mínima anual media, en los últimos 60 años, siendo la costa mediterránea uno de los territorios donde el incremento fue más acentuado.

Un aire más cálido cerca de la superficie terrestre transfiere calor al mar y contribuye –junto con la radiación solar directa– a su calentamiento superficial, que se propaga a capas más profundas. Además, existe una retroalimentación: el mar caliente calienta el aire y el aire caliente calienta el mar, reforzando la evaporación que alimenta las DANAs. Se sabe que por cada aumento de la temperatura en 1 ºC aumenta un 7% la cantidad de vapor de agua en el aire en promedio. Por eso el calentamiento global aumenta los episodios de DANA y lluvias intensas.

Desbordamiento del barranco en Chiva (cuenca del Poyo) a su paso por esta población. Fuente: Las Provincias (difusión a las 18:25 h del 29-O).

Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, afirma que las DANAs en la costa del Mediterráneo se han convertido en el fenómeno meteorológico más peligroso del país, ya que conllevan más cuantía e intensidad de las precipitaciones que un huracán del Caribe o un tifón asiático. El cambio climático, invisible en el DGVA, en realidad es una causa agravante relevante de las lluvias excepcionales ocasionadas por la DANA.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los fenómenos meteorológicos extremos que causan inundaciones de gran impacto se han vuelto más probables y más intensos debido al cambio climático antropogénico. ¿La DANA del 29-O se atribuye al cambio climático?

Dos fuentes determinaron que el aumento de DANAs puede atribuirse al cambio climático causado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. El grupo internacional de científicos del clima World Weather Attribution analizó la tendencia de cambio de los episodios de días con precipitación acumulada diaria extrema en el sureste de España, como la ocurrida el 29-O, son aproximadamente un 12% más intensos y el doble de probables en el clima actual más cálido de lo que habrían sido en el clima preindustrial sin el calentamiento provocado por los humanos.

Un estudio del equipo del proyecto ClimaMeter tras examinar situaciones meteorológicas similares concluyó que han aumentado un 15% en la costa mediterránea, y que la intensificación de las precipitaciones como las de la DANA que devastó Valencia se atribuye, principalmente, al cambio climático provocado por el ser humano.

La tendencia de mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos en la CV (acortamiento del periodo de retorno) implica un aumento de la probabilidad de ocurrencia de lluvias torrenciales, DANAs e inundaciones relámpago. Son fenómenos más recurrentes, más previsibles o esperables, cada vez menos extraordinarias de lo que se piensa, aunque no se puede saber exactamente cuándo y dónde ocurrirán. En otras palabras, es previsible que las lluvias torrenciales asociadas a DANAs generen inundaciones relámpago con más frecuencia en zonas urbanas de la llanura litoral valenciana. Debe tenerse en cuenta en la gestión del riesgo de inundaciones a escala regional y de cuencas.

La tendencia de mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos en la CV (acortamiento del periodo de retorno) implica un aumento de la probabilidad de ocurrencia de lluvias torrenciales, DANAs e inundaciones relámpago. Son fenómenos más recurrentes, más previsibles o esperables, cada vez menos extraordinarias de lo que se piensa, aunque no se puede saber exactamente cuándo y dónde ocurrirán. En otras palabras, es previsible que las lluvias torrenciales asociadas a DANAs generen inundaciones relámpago con más frecuencia en zonas urbanas de la llanura litoral valenciana. Debe tenerse en cuenta en la gestión del riesgo de inundaciones a escala regional y de cuencas.

Finalmente, son fenómenos predecibles, es posible anticiparse con cierto grado de fiabilidad, y saber que una DANA concreta provocará lluvias torrenciales en determinados municipios, una amenaza de inundaciones relámpago, lo que permite activar alertas meteorológicas específicas, como hizo la AEMET el 29-O.

Sierra de Chiva, en la cabecera de la cuenca del Poyo. Su paisaje se caracteriza por materiales calizos y vegetación arbustiva adaptada al fuego. Es un espacio protegido por la figura de Paraje Natural Municipal, siendo el más más extenso declarado en la Comunidad Valenciana (más de 5.500 ha). Fuente: Ayuntamiento de Chiva

Un territorio llano fácilmente inundable

El DGVA afirma que se produjo “una intensa concentración de lluvias en las cabeceras de ríos y barrancos de la cuenca del Poyo” y que “el relieve favoreció el aumento del caudal del barranco del Poyo”. También menciona que “la topografía de la zona amplificó el impacto de la DANA, ya que gran parte de las lluvias se concentró por encima de los 900 m, y el desnivel intensificó la energía del agua…”. Sin embargo, estas apreciaciones requieren un análisis aclaratorio.

La concentración espacial de lluvias torrenciales en las partes altas de la cuenca implica una crecida del caudal pero no necesariamente una avenida causante de inundaciones graves en las zonas bajas, si la cantidad de lluvia fuese moderada y el barranco pudiera evacuarla. El problema el 29-O fue una alta concentración temporal de precipitaciones persistentes de excepcional intensidad, lo que provocó una crecida súbita de caudales y avenidas torrenciales repentinas que ocasionaron inundaciones relámpago. La cuenca del Barranco del Poyo tiene un corto ‘tiempo de concentración’, o velocidad de respuesta a un episodio de lluvias, un parámetro crucial para la gestión de inundaciones. Expresa una rápida conversión de lluvia en escorrentía en una cuenca de drenaje –un comportamiento como si fuese impermeable–, y cuando se supera este parámetro, se genera una crecida.

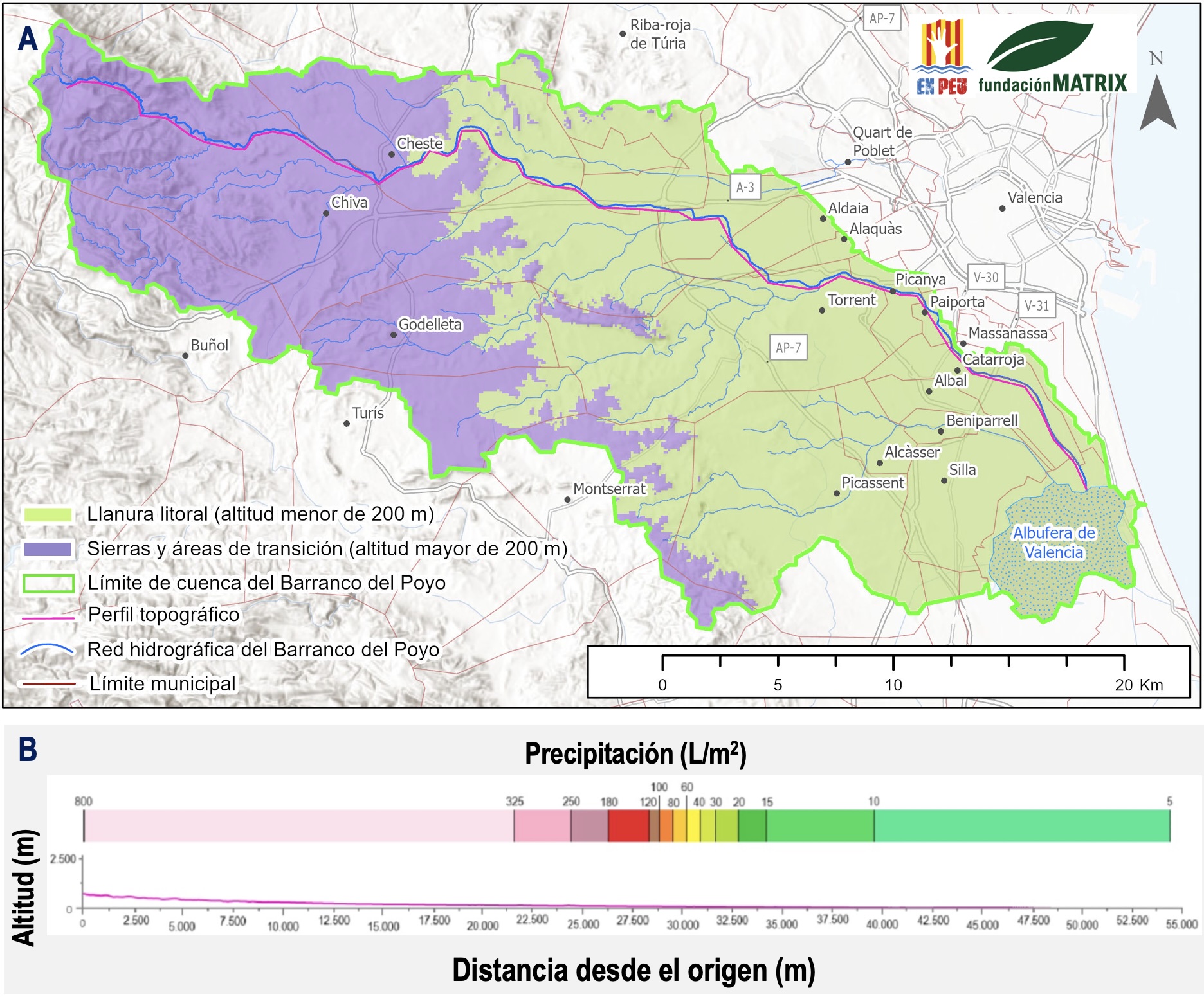

Analizando el territorio (Figura 7A), la mayor parte de la cuenca corresponde a la llanura litoral (60%), situada por debajo de los 200 metros de altitud sobre el nivel del mar –el barranco cruza esta cota a unos 30 km de la costa–, con una pendiente promedio muy suave o ligera, del 3,2%. Este sector incluye dos terceras partes del recorrido de 61 km del Barranco del Poyo por esta llanura. Forma parte de la Huerta Sur, una comarca con cultivos de regadío de cítricos y hortícolas. En esta zona se ubican los municipios de la zona cero de la catástrofe.

Hacia el interior, el territorio presenta una mayor altitud, es una transición hacia colinas y cerros de menos de 500 metros de altitud, con un mosaico agroforestal tradicional de viñedos y otros cultivos de secano (algarrobos, almendros, olivos), en parte abandonados, y repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis). Más al oeste, aparecen relieves montañosos de altitud media, como por ejemplo la Sierra de Chiva, que no superan los 900 metros y donde la vegetación predominante es un matorral mediterráneo bajo (coscoja, aliaga y otras especies). Sus suelos son poco profundos, resultado de una degradación secular por incendios forestales. En esta cabecera de la cuenca, aunque hay enclaves formados por peñas y roquedos calizos, la pendiente promedio es moderada, alcanza el 11,7%.

FIGURA 7. (A) Cuenca de drenaje del Barranco del Poyo y Pozalet-Saleta con el trazado de un perfil topográfico desde su origen hasta su desembocadura en la Albufera de Valencia. (B) El perfil muestra la variación de la altitud a lo largo de su recorrido a una escala real, correspondiente a una pendiente media de 1,3%. Encima se identifican las clases de precipitación acumulada el 29 de octubre de 2024 en la cuenca a lo largo del perfil, según la información de la AEMET (Figura 5). Fuentes: elaboración propia desde cartografía de cuencas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y modelos digitales del terreno e información básica del Institut Cartogràfic Valencià

Un perfil topográfico a lo largo del recorrido del Barranco del Poyo muestra un descenso muy gradual de la altitud desde alrededor de 800 m hasta la cota de la desembocadura en la Albufera de Valencia (Figura 7B), que equivale a una pendiente media muy suave, del 1,3%. Las lluvias más intensas el 29-O, superiores a 60 L/m², se concentraron entre los 100 y 800 m de altitud, desde la zona de transición en Chiva hasta las partes más elevadas de cuenca del Poyo en este municipio. Este hecho es coherente con los resultados divulgados de un estudio de la Universidad de Valencia -Pendiente de publicación– del cual se desprende una aportación mayoritaria de caudal desde dos de sus subcuencas, el Barranco de l’Horteta y el Barranco del Gallego, ambas situadas al sureste de la cuenca del Poyo (el promedio de ambas en conjunto es 180 m de altitud y 3,4% de pendiente).

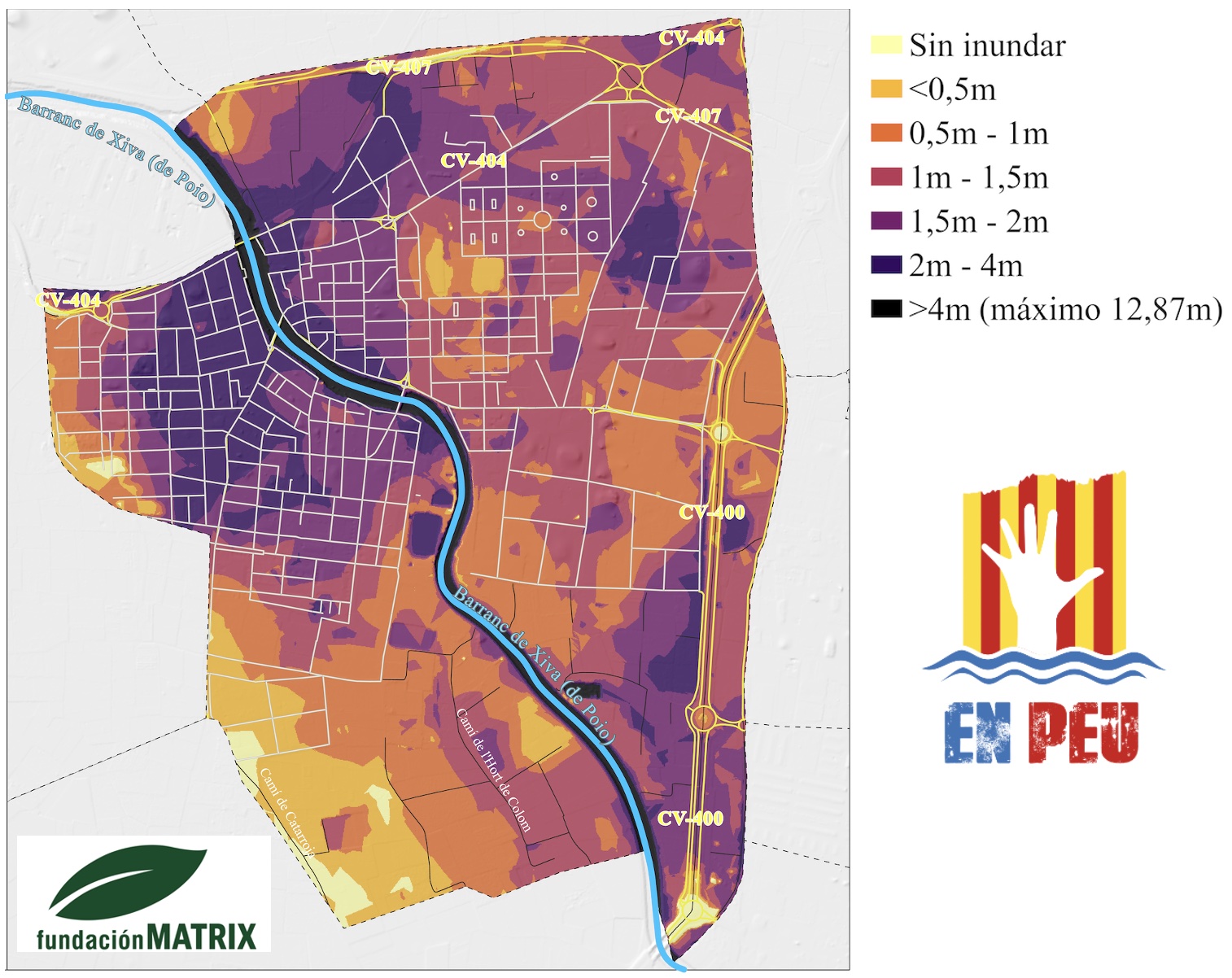

FIGURA 8. Mapa de la extensión y profundidad de la lámina de agua en Paiporta por la inundación del 29 de octubre de 2024. Fuente: Fundación Matrix

En Paiporta, un estudio de la Fundación Matrix observó que el 99% de la superficie municipal fue afectada por la acumulación repentina de un caudal desbordado sobre un territorio de pendiente mayoritariamente suave como ocurre en otros municipios de la Huerta Sur (Figuras 8 y 9). Más de un tercio de la superficie alcanzó una profundidad de la lámina de agua entre 1 y 1,5 m, y en algunas zonas entre 2 y 3 m. La inundación relámpago no se ocasionó por el desnivel topográfico o una “abrupta topografía del terreno” (una pendiente se considera abrupta si supera el 50%, muy lejos de los valores más frecuentes en la cuenca alta del Poyo). La extensa inundación tuvo lugar porque es un área llana, con escasa capacidad de drenaje natural, anegable con facilidad por una avenida torrencial.

Los principios físicos indican que, a lo largo de un recorrido en la parte más llana de la cuenca baja del Barranco del Poyo, la energía hidráulica fue probablemente un atributo resultante mucho más del caudal excesivo y la altura de los flujos que del gradiente topográfico existente.

En conclusión, el desnivel topográfico desde la cabecera del barranco no fue una causa agravante de la inundación ni de la energía cinética de los flujos de agua, siendo más bien la suave pendiente de la llanura litoral la causa indirecta general que facilitó la inundación relámpago. Tampoco el desnivel fue determinante en otras cuencas afectadas como las del Magro o Turia, donde además las diferencias en la distribución de lluvias torrenciales y la existencia de ciertas ciertas obras hidráulicas laminaron los caudales y redujeron la magnitud de las inundaciones

Avenida torrencial en el río Magro: crecida de caudal a su paso por Algemesí el 29 de octubre de 2024. Fuente: Tiempo Valencia (captura de video de Lluis Escartí)

FIGURA 9. Imagen del visor 3D interactivo de la inundación del 29 de octubre de 2024 en Paiporta, que muestra la profundidad de la lámina de agua en el territorio municipal, un resultado del proyecto ‘EN PEU’. Fuente: Fundación Matrix

La reacción hidrológica de la cuenca, más relevante que la escasa vegetación

La vegetación de una cuenca de drenaje ejerce un relevante control natural en el flujo de agua por superficie o escorrentía. Intercepta el agua de lluvia, favorece su infiltración en el suelo y reduce la magnitud y velocidad de los flujos de escorrentía, promoviendo la retención del agua y, en consecuencia, aumentando el tiempo de concentración de una cuenca.

En la CV es conocida la degradación histórica de la composición y estructura de los ecosistemas forestales, y de sus servicios ecosistémicos de regulación asociado a la ganadería extensiva y otros usos del monte y al abandono rural de usos tradicionales. En algunos casos es el origen de su transformación en matorral, en particular en la Sierra de Chiva. Los incendios son recurrentes al menos en los últimos 30 años.

La cabecera de la cuenca del Barranco del Poyo tiene una limitada capacidad de protección hidrológica en general. Existen amplias superficies donde la erosión hídrica de tipo laminar del suelo por la escorrentía es importante. Esta erosión sucede cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo, y produce la pérdida de las partículas más finas del suelo. En esta cabecera, según el inventario de erosión de suelos de la provincia de Valencia, las pérdidas habituales de suelo superan las 25 toneladas por hectárea y año, y en algunos sitios los suelos son esqueléticos y degradados.

La erosión y el transporte en los flujos de agua como carga sólida tras la DANA del 29-O fue una de las causas del barro, de los sedimentos depositados tras la inundación. Juan Soria, Profesor de Ecología de la Universidad de Valencia, ha estimado el volumen de sedimentos acumulados en la Albufera por la riada del Barranco del Poyo en unas 700.000 toneladas, un espesor acumulado medio de 6 cm equivalente a 30 años de sedimentación.

Desbordamiento inicial del Barranco del Poyo en Paiporta. Fuente: RTVE

El DGVA cita como causa agravante los “incendios previos en la zona, que disminuyeron la vegetación y, con ello, la capacidad de retención de agua”. También indica una “superficie afectada por incendios” recientes (entre 2015 a 2023) de 205 ha en la provincia de Valencia. Esta cifra representa menos del 1% de la superficie de la cuenca alta del Barranco del Poyo. Sin embargo, por su estado, el control hidrológico de la vegetación de la cuenca alta no pudo evitar la escorrentía elevada que se produjo.

En las repoblaciones de pino carrasco, comunes en las cuencas altas de la CV, la escorrentía anual puede alcanzar el 40-60% de la precipitación total distribuida a lo largo de un año lluvioso. Además, la escorrentía se dispara si las lluvias son más intensas. Obviamente, la escorrentía asociada a la DANA excepcional del 29-O fue muy superior, ya que la lluvia acumulada en solo un día en algunas áreas fue similar o superior al total de un año lluvioso.

En las repoblaciones de pino carrasco, comunes en las cuencas altas de la CV, la escorrentía anual puede alcanzar el 40-60% de la precipitación total distribuida a lo largo de un año lluvioso. Además, la escorrentía se dispara si las lluvias son más intensas. Obviamente, la escorrentía asociada a la DANA excepcional del 29-O fue muy superior, ya que la lluvia acumulada en solo un día en algunas áreas fue similar o superior al total de un año lluvioso.

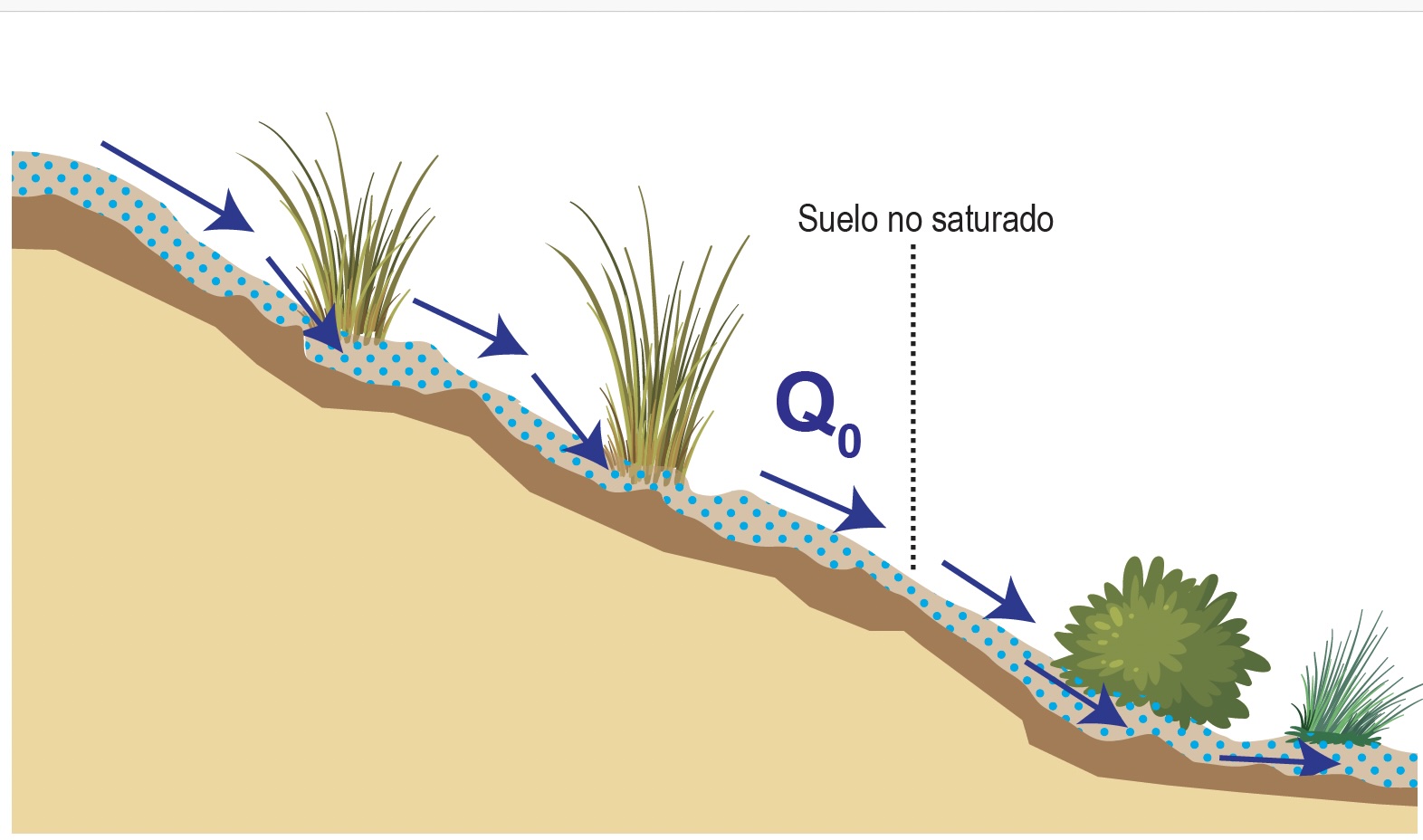

Lo que sucedió es que las lluvias torrenciales y muy abundantes superaron con rapidez la capacidad de absorción del suelo por infiltración, aunque no estuviera saturado, casi sin relación con la cobertura o densidad de la vegetación. Por ello el agua empezó a fluir por superficie, generando una escorrentía extremadamente intensa y erosiva en las cabeceras de las cuencas (Figura 10). En algunos lugares de la CV se ha estimado experimentalmente que basta una lluvia de 55 L/m2 para generar escorrentía. Por tanto, el aumento repentino del caudal se produjo principalmente por la altísima escorrentía acumulativa derivada directamente de estas lluvias copiosas, no de una mayor escorrentía causada por una escasa vegetación.

FIGURA 10. Generación de escorrentía tras lluvias intensas en una ladera calcárea de Alicante, según un modelo hortoniano en un suelo no saturado. Las flechas indican las trayectorias de flujo de la escorrentía (Q0). Fuente: modificado de Calvo y otros (2003)

Ana Camarasa, Catedrática de Geografía Física especialista en Hidrología de la Universidad de Valencia, ha estudiado inundaciones relámpago en varias cuencas de la CV tras una precipitación acumulada promedio de alrededor de 100 L/m2. En un artículo publicado en la revista ‘Journal of Hydrology’ en 2016 ya observó que la intensidad de las lluvias estaba correlacionada positivamente con la escorrentía, el caudal punta –valor máximo en una crecida– y el volumen total del agua de inundación. En otras palabras, se asociaba a un corto tiempo de concentración de la cuenca y por tanto una alta peligrosidad de inundación. Para el Barranco del Poyo, una de las cuencas que estudió, estima que es suficiente en promedio una precipitación de 36 L/m2 para generar escorrentía. Menciona que, durante un episodio de lluvias en octubre de 2000, la escorrentía generó un caudal punta de casi 1.300 m3/s en este barranco.

Ana Camarasa advirtió claramente en un artículo de 2014 sobre intensidad de precipitaciones que las lluvias torrenciales –más frecuentes en otoño–, que se producen a 20-30 km del mar y a una altitud entre 200 y 400 m, favorecen “inundaciones relámpago peligrosas” en las pequeñas cuencas hidrográficas de la CV. Estimó que las lluvias intensas pueden generar escorrentía después de 5 minutos. También observó una tendencia de aumento de la intensidad de las precipitaciones y de las inundaciones relámpago peligrosas debido al cambio climático en la CV en un artículo de 2021.

En conclusión, la reacción hidrológica de las cuencas amplificó la influencia de la intensidad de las lluvias. Ni la superficie afectada por incendios recientes ni la escasa vegetación fueron factores agravantes relevantes de la inundación relámpago en el Barranco del Poyo, ni probablemente en otras cuencas con inundaciones. En todo caso, esta realidad no desmerece el valor de los servicios ecosistémicos del monte mediterráneo, cuya relevancia general transciende de su funcionalidad en circunstancias puntuales excepcionales.

Riada en Utiel, en la cuenca alta del río Magro. Fuente: RTVE

Caudales excepcionales recurrentes

La rápida concentración de la escorrentía en la red hidrográfica de la cuenca del Poyo determinó caudales excepcionales y súbitos (Figura 3). Se generó una avenida torrencial y alcanzó un caudal excesivo que superó de forma repentina la capacidad del barranco y desbordó a su paso por varios municipios, tanto en áreas urbanas como en zonas despobladas, con flujos de agua con alta capacidad destructiva por su velocidad, ocasionando inundaciones relámpago con una elevada altura del agua fuera del cauce en algunas partes. Un estudio de Francisco Vallés, responsable del Laboratorio de Hidráulica de la UPV, ha estimado mediante modelos de simulación hidráulica que la velocidad media del agua fue de 5,6 m/s y alcanzó un máximo de 8 m/s.

Las avenidas torrenciales se produjeron del mismo modo en diferentes tramos de las cuencas de los ríos Magro y Turia.

El caudal del Barranco del Poyo podría haberse aminorado si hubiesen existido en su cuenca un conjunto amplio de espacios de laminación natural bien diseñados que disiparan su energía. Un ejemplo de este tipo de soluciones preventivas es el proyecto de la CHJ de zona de laminación natural en la confluencia del barranco Casella-Barxeta. Son capaces de retener y almacenar temporalmente los excesos de caudal de avenidas torrenciales rápidas y violentas, reduciendo el caudal punta que puede llegar a zonas urbanas, la magnitud de la inundación y los impactos aguas abajo, además de favorecer la recarga de acuíferos. Estas soluciones basadas en la naturaleza habrían favorecido el desvío local del caudal excesivo del barranco hacia áreas de inundación controlada, despobladas y menos vulnerables. Requieren pequeñas obras hidráulicas más sostenibles y económicas que algunas infraestructuras como grandes canales y embalses de retención.

¿Qué sabemos de los caudales excesivos causantes de inundaciones en la CV? Comúnmente, los episodios con una magnitud extrema como la DANA del 29-O se han considerado que tienen un periodo de retorno de mil años. Significa una baja probabilidad de ocurrencia en un año (0,1%) y que son muy raros, extraordinarios. Esto implica que el peligro de inundación por alcanzar o superar un caudal de crecida elevado sucede una vez cada mil años. Al ser un cálculo probabilístico de un caudal máximo es una estimación media en ese periodo y, en realidad podría no ocurrir ninguna inundación, ocurrir una o más de una.

Un estudio sobre inundaciones históricas en la cuenca hidrográfica del Júcar del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo publicado en 1983 afirmaba que las inundaciones por avenidas se han hecho tradicionales y que las inundaciones catastróficas alcanzan una “frecuencia que podríamos asimilar, en valor medio, a un periodo de retorno no superior a los 10 años”. O sea, que sucederían una vez cada 10 años (una probabilidad anual del 10%, 100 veces superior a la mencionada en el párrafo previo). Entonces, las inundaciones serían un evento moderadamente frecuente o de ocurrencia ocasional, si bien referido a un territorio muy amplio.

La cuenca del Barranco del Poyo fue una de las áreas incluidas en un estudio piloto para incorporar el cambio climático en la evaluación del riesgo de inundaciones en España que aparece en esta publicación. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica

La CHJ analizando el cambio en la peligrosidad de inundaciones en escenarios y proyecciones de cambio climático concluyó en un estudio de 2019 que, en los casos más extremos el incremento de caudal podría ser superior al 50%. Añade que este agravamiento de origen humano “en las zonas donde el cauce es difuso o de poca profundidad y calado, los aumentos de caudal pueden favorecer incrementos en la extensión de la zona inundable y un posible aumento del riesgo de inundación”.

En diciembre de 2024 la CHJ, al valorar los impactos del cambio climático sobre las inundaciones que se producen en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, ha identificado un incremento del 30-50% en los caudales máximos entre el periodo 1600-1970 (datos estimados de paleoinundaciones e inundaciones históricas) y el periodo 1971-2023 (datos medidos).

De hecho, la influencia del cambio climático debe incluirse en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, ya que es un mandato europeo. Por esta razón, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó en 2018 la monografía ‘Inundaciones y cambio climático’. Señalaba que uno de los retos futuros para incorporar el cambio climático en los mapas de peligrosidad y riesgo, y en los planes de gestión asociados, es determinar escenarios de diferente probabilidad específicos para inundaciones relámpago. Entre las conclusiones para la adaptación al cambio climático e Europa esta publicación incluía, de forma premonitoria, la necesidad de investigación para reducir la incertidumbre de lluvias extremas y para prever inundaciones relámpago.

La impermeabilización urbana no empeoró las inundaciones

Los suelos impermeables en las áreas urbanas impiden la infiltración y promueven la acumulación y la escorrentía en las denominadas ‘inundaciones pluviales’, generadas tras lluvias intensas in situ, normalmente por insuficiencia de infraestructuras de drenaje, como el alcantarillado.

El Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana identifica gran parte de las áreas afectadas por la DANA del 29-O como “zona de alta peligrosidad de inundación”, pero lo cierto es que este plan no contempla las inundaciones pluviales de forma independiente de las inundaciones por avenidas torrenciales.

Inicio de la crecida en el barranco del Poyo en Paiporta. Fuente: RTVE

La “antropización del suelo”, sostiene el DGVA, “reduce su capacidad de absorción al impermeabilizarlo de forma artificial” y considera que fue una causa agravante del contexto geográfico. Sin embargo, la impermeabilización de los ámbitos urbanizados en general no fue factor relevante significativo de las inundaciones relámpago en el territorio de la CV. Por el contrario, se produjeron fundamentalmente por desbordamiento y el agua anegó áreas urbanizadas y no urbanizadas, cascos urbanos, polígonos industriales o cultivos de cítricos y de hortalizas.

Recordemos que en la inmensa mayoría de las localidades la causa de inundación principal o exclusiva no fue pluvial, por lluvias recibidas en el propio territorio local inundado, sino por los flujos de aguas desbordados de ríos o barrancos, por un caudal excesivo generado por lluvias intensas aguas arriba de la cuenca de drenaje. Pese a que las edificaciones obstaculizaron el flujo y las calles lo canalizaron, la impermeabilización del suelo no fue un factor agravante relevante.

Todas las ciudades, independientemente de su topografía o proximidad a un barranco, son inundables tras lluvias locales muy intensas y peligrosas y otras circunstancias locales que limiten el drenaje y faciliten la acumulación de agua. Quizá la impermeabilización contribuyó en parte a la inundación en aquellas localidades que registraron lluvias más intensas, como Chiva y Turís. En la zona urbana de este último municipio, que por la mañana registró 140 L/m2 en menos de cuatro horas, por su posición topográfica y ausencia de barrancos no hubo daños de gran magnitud. Pero la impermeabilización no contribuyó en las localidades donde no llovió o la precipitación acumulada fue mínima, como Paiporta y otras situadas aguas abajo del Barranco del Poyo.

Un estudio de la Fundación Matrix en Paiporta observó que la profundidad media de la lámina de agua superó los 100 cm tanto en áreas edificadas como en espacios agrícolas, si bien en las primeras la profundidad media fue superior. La ocupación urbana del territorio podría agravar la magnitud de la inundación porque significa menos volumen disponible para acumular estos flujos en general, con un probable efecto de incremento de la profundidad de la lámina de agua, si bien los garajes subterráneos fueron un espacio de acumulación del agua desbordada.

En conclusión, la impermeabilización urbana no fue una causa agravante general ni empeoró significativamente la magnitud de las inundaciones relámpago. La ocupación urbana de la llanura litoral fue sobre todo un ‘factor de vulnerabilidad territorial’ ante este tipo de inundación.

Las obras hidráulicas no siempre son suficientes

El DGVA considera un factor agravante de las inundaciones una “Inversión insuficiente en proyectos hidráulicos, limitando la capacidad de laminación, drenaje y gestión del agua”. Así expresado puede dar la impresión que la mera inversión económica previene la inundación (“la falta de materialización de proyectos de acondicionamiento del Barranco del Poyo”). Sería así si suponemos un caudal de diseño suficiente para las escorrentías y los caudales excepcionales que ocurrieron el 29-O, y un efecto protector uniforme en toda la cuenca del barranco que menciona como ejemplo. Por el contrario, la realidad fue que habría sido insuficiente, ya que en esa fecha el Barranco del Poyo superó el caudal máximo previsto de 1.500 m3/s en un proyecto de infraestructuras no ejecutado, como reconoce el DGVA (ver Figura 3).

Examinar los efectos beneficiosos o la suficiencia protectora de canalizaciones, desvíos (canales de derivación) o embalses requiere análisis locales detallados y específicos para cuencas o subcuencas y escapan al propósito del presente artículo. No obstante, se citan algunos ejemplos para ilustrar y reflexionar.

Examinar los efectos beneficiosos o la suficiencia protectora de canalizaciones, desvíos (canales de derivación) o embalses requiere análisis locales detallados y específicos para cuencas o subcuencas y escapan al propósito del presente artículo. No obstante, se citan algunos ejemplos para ilustrar y reflexionar.

La CHJ ya consideraba que las obras de encauzamiento del Barranco del Poyo en 11 km entre Paiporta y la Albufera finalizadas en 2004, con un caudal de diseño de 800 m3/s, no evitaban totalmente el peligro de inundación ante caudales muy elevados. Actualmente está retomando el ‘Proyecto de Adecuación Ambiental y Drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera’, redactado en 2009, que preveía “actuaciones necesarias para dar una solución global al problema de las inundaciones en la zona”. Entre estas actuaciones, incluía un “zona verde inundable” de 60 ha para reducir en casi un 70% un caudal punta de 240 m3/s del Barranco Pozalet. También obras de desvíos de caudales desde el Barranco del Poyo (700 m3/s) y el Barranco de la Saleta (95 m3/s) al Nuevo Cauce del Turia mediante canales y una conducción cerrada y soterrada. Precisamente la CHJ ha presentado el 3 de abril de 2025 el estudio de integración paisajística del proyecto de acondicionamiento del Barranco de la Saleta.

Algunas infraestructuras hidráulicas pueden reducir el peligro de inundación en un lugar y acentuarlo aguas abajo de la cuenca o en otras cuencas receptoras de aguas de otros barrancos. La incorporación de caudales adicionales de barrancos como el de la Saleta al Nuevo Cauce del Turia por obras proyectadas por la CHJ podría haber agravado las inundaciones de octubre, porque estuvo al límite de su capacidad, como han manifestado técnicos del Ajuntament de Valencia. Proteger de las inundaciones en Aldaia y otros municipios de la Huerta Sur aumentaría el peligro de inundaciones en Valencia. Además, si hubiesen estado construidas parte de las obras hidráulicas previstas en la cuenca del Poyo, no habrían evitado las inundaciones catastróficas ocurridas aguas abajo, en municipios como Picanya, Paiporta, Massanasa o Catarroja.

inundaciones en Valencia. Además, si hubiesen estado construidas parte de las obras hidráulicas previstas en la cuenca del Poyo, no habrían evitado las inundaciones catastróficas ocurridas aguas abajo, en municipios como Picanya, Paiporta, Massanasa o Catarroja.

Alejandro Pérez Cueva, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación CLIMAMET, ha aportado una información muy relevante sobre las distribución de precipitaciones acumuladas que demuestra la insuficiencia en el caso de las obras hidráulicas proyectadas y no ejecutadas en la cuenca del Barranco del Poyo. Sería aún mayor que la constatada por los caudales registrados. Ha dirigido un estudio conjunto con AEMET y AVAMET, pendiente de publicación, cuyos resultados divulgados permiten estimar que la riada de este barranco pudo alcanzar un caudal colosal, de 6.000 a 7.000 m3/s, considerando los caudales procedentes del Barranco de l’Horteta y del Gallego, dos subcuencas de la cuenca del Poyo que confluyen aguas abajo del sensor de la CHJ (Figura 3).

Caudal de salida de la Presa de Forata, situada en la cuenca del río Magro, el 30 de octubre de 2025. Fuente: RTVE

El embalse de Forata, construido en 1969 con fines de laminación de avenidas y regadío en la cabecera del río Magro, amortiguó en parte el caudal excesivo generado por la DANA el 29-O. En unas ocho horas sobrepasó su capacidad de acumulación de agua, con un caudal entrante mayor que el de salida, y perdió su capacidad de laminación para atenuar lo deseable su caudal aguas abajo. La CHJ se preocupó por el posible colapso de su presa. Precisamente, el caudal de alrededor de 900 m3/s del río Magro provocó inundaciones en L’Alcudia y Algemesí, entre otros municipios afectados de la comarca de la Ribera Alta.

En la cuenca del Turia, un análisis considera que los embalses de Benagéber y de Loriguilla acumularon importantes volúmenes de agua sin superar su capacidad y evitaron caudales excesivos, y también el embalse de Buseo, más pequeño, aunque en este caso se superó su capacidad y no evitó la inundación en Riba-roja, por ejemplo.

En definitiva, no puede afirmarse con rotundidad que la falta de infraestructuras hidráulicas sea un factor agravante de las inundaciones, o que su presencia las hubiese evitado totalmente. En algunos casos, las infraestructuras presentes protegieron totalmente y en otros no evitaron inundaciones relámpago. En estos últimos las precipitaciones indujeron caudales que superaron ampliamente los umbrales de diseño de las obras hidráulicas convencionales previstas.

El propio Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que adapta la directiva europea sobre esta materia, razona en su exposición de motivos que “el enfoque tradicional consistente en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de presas, encauzamientos y diques de protección, se han revelado en determinados casos insuficientes”. Añade que en las últimas décadas ha sido complementado con actuaciones no estructurales, como la corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, entre otras, para atenuar las posibles consecuencias de las inundaciones.

La confianza ciega en la eficacia de las construcciones de hormigón no está justificada. En ocasiones manifiesta la incomprensión del origen de las inundaciones presente a veces en algunos medios de comunicación.

La confianza ciega en la eficacia de las construcciones de hormigón no está justificada. En ocasiones manifiesta la incomprensión del origen de las inundaciones presente a veces en algunos medios de comunicación.

La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) analizó por qué ocurren inundaciones catastróficas y menciona entre las causas principales las obras de defensa frente a inundaciones que agravan los daños. “Dragados, motas, diques, cortes de meandros y encauzamientos crean una falsa seguridad”, y añade que “estas infraestructuras aumentan la velocidad del agua y su capacidad de destrucción aguas abajo”. Menciona “los encauzamientos de barrancos que permitieron la expansión urbana de los pueblos de la Horta Sud” y el posible “efecto barrera del dique sur del nuevo cauce del Turia que limita el espacio de inundación natural de la rambla de Poyo”.

Plaza de la Iglesia de Sant Jordi (Paiporta) inundada, con un nivel de agua por encima de 1,5 m. Fuente: RTVE

Como afirma Víctor Yepes, Catedrático de Ingeniería de la Construcción de la UPV, basándose en un artículo sobre los beneficios y limitaciones de los embalses en el control de inundaciones, es importante no promover una falsa sensación de seguridad total. Estas infraestructuras pueden ser muy eficaces, pero en situaciones de lluvias extremadamente intensas o prolongadas, pueden alcanzar su capacidad máxima de almacenamiento, obligar a verter agua y generar inundaciones aguas abajo. Concluye que es fundamental complementarlas con otras medidas de gestión de inundaciones, entre ellas la zonificación de uso del suelo o áreas de almacenamiento controladas.

Factores locales que agravan las inundaciones

Las causas generales de las inundaciones relámpago ocurridas en la CV, sintetizadas en el Cuadro 3 (ver también Figura 2), no proporcionan una explicación completa sobre la magnitud a escala municipal. Tampoco abordan de manera detallada la extensión local del área inundada ni la profundidad alcanzada por la lámina de agua.

Más allá de las causas meteorológicas, de la influencia de la escorrentía y del origen y caudal de las avenidas torrenciales, existen numerosos factores locales que pueden ser relevantes. El trazado y geometría del cauce o las barreras transversales como los puentes, pueden ser relevantes como causas de obstrucción, desvío o acumulación de flujos de agua desbordados. El análisis de la FNCA menciona cómo las infraestructuras de transporte (autovías, líneas ferroviarias, rotondas) desorganizan el drenaje, crean barreras y desvían los flujos de agua hacia zonas hasta entonces libres de inundaciones. La autovía de circunvalación de Valencia V-30 facilitó el flujo y acumulación de aguas desbordadas del Barranco del Poyo desde Paiporta al sur de Valencia (pedanías de Faitanar y La Torre) y el acceso sur de Valencia (autovía-V31, conocida como Pista de Silla) cuya mediana de hormigón actuó de barrera y contribuyó a agravar las inundaciones, por ejemplo en Alfafar.

Otros factores geomorfológicos, la ubicación respecto al barranco o la estructura de la trama urbana, por ejemplo, pueden condicionar las dimensiones de las inundaciones relámpago.

Las causas locales de las inundaciones relámpago son variadas, por eso la peligrosidad presenta una variabilidad espacial, dentro de un municipio y entre municipios. Jorge Olcina subrayó la deficiente consideración de la peligrosidad por inundaciones en los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios en España. Incluir un análisis espacial de las causas e impactos de la inundación aportaría un valor añadido al DGVA, clave para una comprensión más profunda de su variabilidad entre cuencas y municipios afectados.

Según un informe de la FNCA, se necesita un cambio sustancial en la gestión del riesgo de inundaciones en España. Se debe cuestionar la forma de estimación y gestión del riesgo, el tipo de soluciones técnicas de gestión de los flujos de agua o su ámbito territorial de planificación, entre otras materias. Más que ejecutar obras, hace falta gestionar más y mejor.

La prevención y gestión actual del riesgo de inundaciones relámpago en la CV presenta limitaciones importantes, en especial a la luz del cambio climático. Resulta ineficaz frente a eventos extremos cada vez más frecuentes. Esto requiere una revisión y fortalecimiento de las estrategias existentes, lo que implica repensar las políticas públicas de gestión del riesgo desde un enfoque holístico, preventivo y adaptativo. Es prioritario actualizar los planes de gestión del riesgo de inundación incorporando criterios operativos de peligrosidad climática y fomentar la coordinación efectiva entre las Administraciones estatal, autonómica y local. Además, se debe reforzar la participación ciudadana y la información sobre las medidas preventivas y de protección.

Sigue siendo esencial responder lo más pronto posible a los impactos inmediatos de la catástrofe. Es igualmente necesario avanzar hacia un compromiso con la prevención, basado en la comprensión profunda de las causas de las inundaciones, que impulse una actitud previsora ante riesgos futuros. Las decisiones sectoriales de distintas Administraciones se deben coordinar. Es imprescindible una planificación territorial integrada, que incorpore la gestión del riesgo de inundación y la adaptación al cambio climático, con una visión a largo plazo. Es vital actuar antes de que lleguen nuevas barrancadas o riadas.

Dr. Javier Montalvo, Profesor de Ecología, Universidad de Vigo, y Director de la Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible; Dra. Belén Acosta-Gallo, Profesora de Ecología, Universidad Complutense de Madrid; Ignacio Rojo, Biólogo especialista en ecosistemas acuáticos y divulgador

Anderson Univio (Máster en Geoinformación), Hugo Suárez (Máster en Bioinformática y Bioestadística) y Junior Flores (Ingeniero de Datos Geoespaciales), voluntarios de la Fundación Matrix

Fecha de publicación: 13/05/2025

Actualización: 6/06/2025

Un modelo de Inteligencia Artificial anticipa la magnitud de las inundaciones en Paiporta

Puentes y riesgo de inundación: efecto amplificador en Paiporta

Extensión y cota de una inundación relámpago. El caso de Paiporta y aplicaciones preventivas

Sin Comentarios